百寺納経

二十五歳の時、ひたすら経文の書写に没頭した時期があった。

「無心ではなく煩悩の塊」ではあったが、

経文一字一字への限りない愛着を感じることができた。

中国唐代を中心とする楷書、併せて柳田家楷法の芸術性、先代泰雲の無言の教えを

三位一体とする姿勢が朧気ながら解ってきた。

書家としての自負を持つ事が出来た現在、

平成六年より百箇寺へ経典作品を納める事を生涯の仕事と決意し、

それが柳田書法への開眼と自らの書法を生み出す唯一の途であると確信するに至った。

同時に微力ながら、書を介して多くの方々に

仏心を普及させることにつながればと願うのである。

奉 納 先 一 覧※お寺をクリックすると詳しい情報がご覧いただけます

- 1 真言宗智山派別格本山高幡不動尊金剛寺(東京・日野市)

- 2 天台宗覚了山清淨寺世尊院(東京・文京区)

- 3 聖観音宗総本山金龍山浅草寺(東京・台東区)

- 4 天台宗梅柳山隅田院木母寺(東京・墨田区)

- 5 浄土真宗本願寺派涅槃山究竟院西教寺(東京・文京区)

- 6 真言宗大本山金剛山金乗院平間寺・川崎大師(神奈川・川崎市)

- 7 真言宗智山派大本山成田山新勝寺(千葉・成田市)

- 8 日蓮宗大光山善立寺(東京・足立区)

- 9 真言宗智山派胎白山徳善院(東京・日野市)

- 10 天台宗教王山文殊院圓融寺(東京・目黒区)

- 11 真言宗智山派隅田山吉祥院多門寺(東京・墨田区)

- 12 新義真言宗総本山根来寺(和歌山・岩出町)

- 13 曹洞宗大本山永平寺(福井・永平寺町)

- 14 曹洞宗萬松山鳳来院(秋田・三種町)

- 15 普照禅寺・書聖王羲之故居(中国山東省・臨沂市)

- 16 日蓮宗大本山池上本門寺(東京・大田区)

- 17 真言宗智山派大本山成田山東京別院深川不動堂(東京・江東区)

- 18 浄土宗檀林観池山往生院大善寺(東京・八王子市)

- 19 法相宗大本山興福寺(奈良・奈良市)

- 20 新義真言宗光明山滿光院(千葉・市原市)

- 21 真宗大谷派中埜山聖興寺(石川・白山市)

- 22 真言宗豊山派照井山善應寺(茨城・土浦市)

- 23 日蓮宗妙玄山實相寺(東京・大田区)

- 24 日蓮宗大本山正中山法華経寺(千葉・市川市)

- 25 曹洞宗長谷山寶泉寺(神奈川・横浜市)

- 26 黄檗宗慈雲山瑞龍寺(大阪・大阪市)

- 27 恐山菩提寺(青森・むつ市)

- 28 日蓮宗威徳山大恩寺(東京・北区)

- 29 日蓮宗総本山身延山久遠寺(山梨・身延町)

- 30 曹洞宗宝珠山泉龍寺(栃木・佐野市)

- 31 天台宗東叡山輪王寺門跡寛永寺(東京・台東区)

- 32 真言宗智山派医王山東光寺寳幢院(東京・北区)

- 33 青龍寺(中国・陝西省西安市)

- 34 曹洞宗松龍山豊泉寺(埼玉・入間市)

- 35 真言宗智山派大本山髙尾山薬王院(東京・八王子市)

- 36 日蓮宗正中山本光寺(千葉・市川市)

- 37 新義真言宗本覚山自性院(東京・台東区)

- 38 新義真言宗海寶山正圓寺(東京・江戸川区)

- 39 天台宗宝寿山遍照院長命寺(東京・墨田区)

- 40 日蓮宗本山真間山弘法寺(千葉・市川市)

- 41 日蓮宗法性山圓融寺(神奈川・川崎市)

- 42 真言宗智山派杉戸山寶性院(埼玉・杉戸町)

- 43 真言宗豊山派施薬山東福院(東京・江戸川区)

- 44 曹洞宗大本山總持寺(神奈川・横浜市)

- 45 臨済宗妙心寺派松島青龍山瑞巖圓福禪寺(宮城・松島町)

- 46 浄土真宗東本願寺派本山東本願寺(東京・台東区)

- 47 浄土宗大本山増上寺(東京・港区)

- 48 天台宗宝珠山阿所川院立石寺(山形・山形市)

- 49 日蓮宗本山日圓山妙法寺(東京・杉並区)

- 50 浄土宗諸宗山無縁寺回向院(東京・墨田区)

- 51 臨済宗妙心寺派西湖山龍雲寺(静岡・浜松市)

- 52 真言宗豊山派明王山根本寺(千葉・市川市)

- 53 日蓮宗松栄山妙経寺(東京・港区)

- 54 浄土宗常在山二尊教院霊山寺(東京・墨田区)

- 55 真言宗智山派総本山智積院(京都・京都市)

- 56 曹洞宗大明山本光寺(栃木・佐野市)

- 57 真言宗智山派蓮開山寶蔵寺(新潟・佐渡市)

- 58 真言宗智山派月光山藥王院正福寺(東京・墨田区)

- 59 法華宗學陽山勧行寺(神奈川・横浜市)

- 60 真言宗智山派倉崎山智光房(新潟・佐渡市)

- 61 浄土真宗本願寺派三豊山惠光寺(栃木・宇都宮市)

- 62 法相宗大本山薬師寺(奈良・奈良市)

- 63 曹洞宗大圓山見性寺(秋田・三種町)

- 64 高野山真言宗大栄山永代寺(東京・江東区)

- 65 曹洞宗萬松山泉岳寺(東京・港区)

- 66 真宗木辺派本山錦織寺(滋賀・野洲市)

- 67 四恩山香華院三寶寺(千葉・千葉市)

- 68 浄土真宗霊鷲山阿弥陀寺(千葉・千葉市)

- 69 法相宗大本山興福寺(奈良・奈良市)

- 70 念法眞教総本山小倉山金剛寺(大阪・鶴見区)

- 71 臨済宗妙心寺派御射山深叢寺(長野・原村)

- 72 日蓮宗朗栄山本妙院(東京・大田区)

- 73 真宗大谷派松霊山長徳寺(新潟・新発田市)

- 74 高野山真言宗梵天山宝金剛院性海寺(茨城・常陸太田市)

- 75 平等院(京都・宇治市)

- 76 玉佛禅寺(中国・上海市)

- 77 真言宗豊山派総本山長谷寺(奈良・桜井市)

- 78 臨済宗妙心寺派龍雲寺(東京・世田谷区)

- 79 曹洞宗高根山正龍寺(埼玉・寄居町)

- 80 浄土宗常在山龍興院(東京・墨田区)

- 81 嵩山少林寺(中国河南省・登封市)

- 82 曹洞宗壽昌山祇園寺(茨城・水戸市)

- 83 曹洞宗円覚寺派吉祥山安楽寺(埼玉・熊谷市)

- 84 臨済宗妙心寺派松巖山東園寺(宮城・塩釜市)

- 85 臨済宗妙心寺派吸江山平田寺(静岡・牧之原市)

- 86 日蓮宗境智窟本迹院(青森・弘前市)

- 87 真言宗御室派医王山南明寺(奈良・奈良市)

- 88 真言宗豊山派 西国第七番 岡寺(龍蓋寺)(奈良・明日香村)

- 89 日蓮宗本高山城立寺(東京・江戸川区)

- 90 臨済宗妙心寺派大龍山臨濟寺(静岡・静岡市)

- 91 径山興聖偶壽禅寺(中国浙江省・杭州市)

- 92 白馬寺(中国・洛陽市)

- 93 聖徳宗法興山中宮寺(奈良・斑鳩町)

- 94 聖徳宗総本山法隆寺(奈良・斑鳩町)

- 95 龍華古寺(中国・上海市)

- 96 東寺真言宗大本山石山寺(滋賀・大津市)

- 97 廣済寺(中国安徽省・蕪湖市)

- 98 曹洞宗眞光山城滿寺(徳島・海陽町)

- 99 霊隠寺(中国浙江省・杭州市)

- 100 律宗総本山唐招提寺(奈良・奈良市)

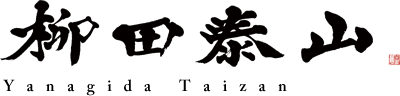

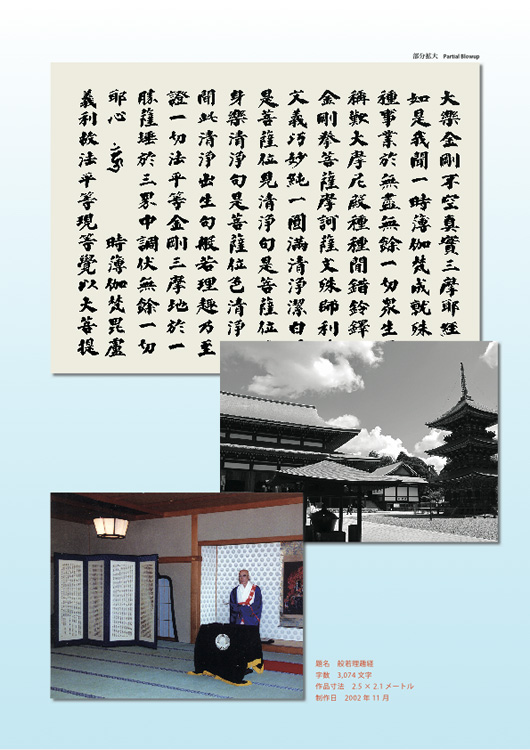

第一箇寺 高幡不動|般若理趣経

真言宗智山派別格本山高幡不動尊金剛寺(東京・日野市)

平安初期に円仁が、勅願で当地を東関鎮護の霊場とし、不動明王を安置したのに始まる。以来、高幡不動尊と呼ばれて親しまれ、江戸期には火防の不動尊として庶民の信仰を集めた。何度か焼失したが、昭和50年代以降、諸堂宇が再建され、往時を凌ぐ寺観を呈するようになった。丈六不動尊他、重要文化財も多い。

【書人寸言】理趣経は、本来、在家の身で書いてはいけないものかもしれません。ポピュラーなものではないからです。然し、縁あって私が25歳の時、仏縁を頂き、それ以来書き続けている経文であります。又、私自身はこれを写経と考えず、一つの楷書作品としてとらえております。 在家の人間が、柳田流の楷書を経文によって見せていくのも、何らかの役割を果たしていくことになるのではないでしょうか。私の書のバイブルとしては、唐代の歐陽詢の『九成宮醴泉銘』がありますが、経文としては、この理趣経と考えております。

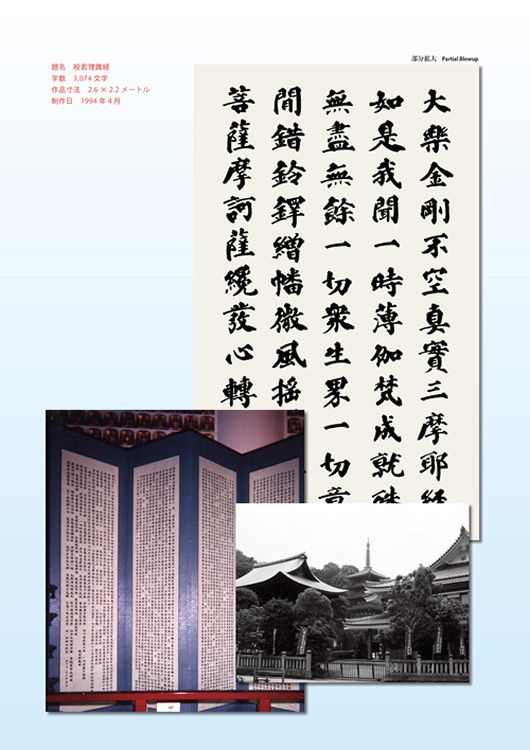

第三箇寺 浅草寺| 妙法蓮華経観世音菩薩普門品第二十五

聖観音宗総本山金龍山浅草寺(東京・台東区)

正月の参拝者数でも全国トップクラスの名刹。天台宗だったが、第二次世界大戦後に独立し、聖観音宗を興して総本山となった。本尊は聖観音菩薩で秘仏。東京では最古の寺。明治44年(1911)、国宝に指定されたが、昭和20年(1945)、戦災で焼失。通称雷門は、風神雷神二神を祀る。二天門は唯一戦災を免れた重文で、増長天、持国天の二天を祀る。

【書人寸言】浅草寺で親しまれているお寺ですが、泰書會発足当時は、この近くに事務所がありました。時々、参拝は致しましたが、自分がまさか、この由緒あるお寺に作品を奉納できるとは夢にも思いませんでした。若い時から経文には興味があり、いつかはこの法華経全文を書いてみたいという願いを持っておりました。それが少しでも果たせたのは、すべての方のお蔭です。 書風としては、泰雲楷法をやや扁平にしたものを考えたのですが、この扁平は、自身でも気をつけなければいけないと思っております。何故ならば、この扁平楷書は俗体になりかねないのです。よって線質にも配慮し、気を抜くことのないよう心掛けました。 紙は鳥の子にキラ引きという特殊な和紙を使用。ざらざらした紙面なので、筆の消耗が激しかったことも印象的でした。その摩耗した筆に愛着が出てきて、とうとう最後までその筆を使い尽くしました。筆に感謝かもしれません。

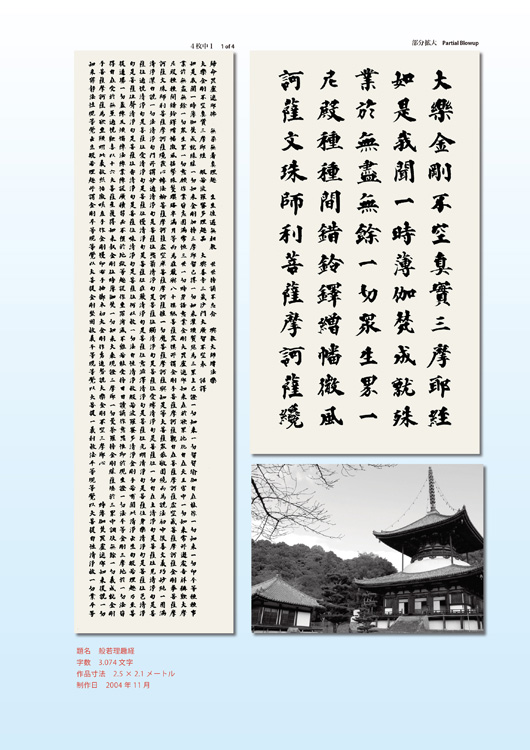

第七箇寺 成田山新勝寺|般若理趣経

真言宗智山派大本山成田山新勝寺(千葉・成田市)

開山は宇多天皇の孫大僧正で、時に天慶3年(940)。寛朝は朱雀天皇より平将門の乱平定の密命を受け、弘法大師敬刻開眼の不動明王を奉持し成田に至り、護摩を修して大任を果たした。都に帰ろうとしたが、尊像が衆生利益のため当地に留まると霊告したため、天皇は国司に命じて堂を建立、新勝寺の寺号を与えた。

【書人寸言】この般若理趣経には大変な思い出があります。私が25歳の時、和歌山にあります新義真言宗総本山根来寺で1年4ヶ月お世話になり、初めてこの経文に触れさせて頂きました。生まれて初めてお経を書かせて頂いたのがこの理趣経であります。 字数にして三千余字の大作がまさか自身で書けるとは思いませんでした。これは、まさしく仏さまのお導きで、書けたと信じております。技術的に当時は全く駄目でしたが、書き終わった時の心の安堵は未だに忘れられません。これが本当の写経なのかもしれません。

第十二箇寺 根来寺|般若理趣経

新義真言宗総本山一乗山大伝法院根来寺(和歌山・岩出市)

平安末期、覚鑁が当地に神宮寺を、また高野山に大伝法院密厳院を建て開山。真言宗三大学山の一、新義真言宗の根本道場として、室町末期には屈指の大寺となるが、争乱が絶えず、根来鉄砲衆万余を擁した。天正13年(1585)、秀吉の攻撃で、大師堂、大塔等を残し(現在国宝)、焼失。その他は徳川幕府の援助で復興した。

【書人寸言】私が25歳の時、当時、新義真言宗根来寺管長であられた関尚道猊下と、父泰雲が懇意の仲でした。そのご縁で、本山で仏道の経験をさせて頂くことになり、その短い経験の中で、この理趣経を書く貴重な体験をさせて頂きました。 25歳では、余りにも長文過ぎ、難しすぎたという苦い思い出があります。今ではそのお蔭で長文にも慣れましたが、まだまだ心境は当時そのままかもしれません。修行不足は否めません。しかし、今、経文を書く歓びを得られたのは、根来に行き、理趣経との出会いがあったからではないでしょうか。

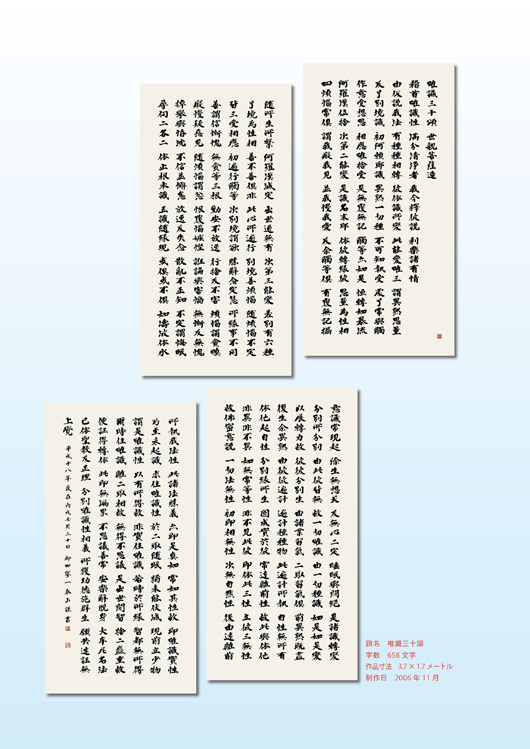

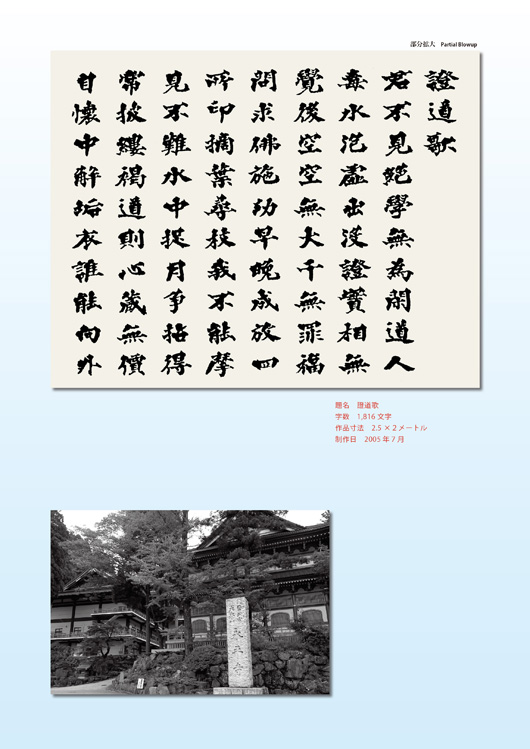

第十三箇寺 永平寺|證道歌

曹洞宗大本山永平寺(福井・永平寺町)

寛元元年(1243)、道元は旧仏教側の迫害を避けるため、信徒波多野義重氏の請いにより、その領地・越前国志比庄に向かい、吉峰寺に入った。翌年、より里に近い所に一寺を建立。寛元4年(1246)に吉祥山永平寺と改称した。南北朝・室町期には再三兵火で焼失した。現存の諸堂は総て近世以降のものである。

【書人寸言】道歌は中国禅初期に永嘉玄覚によって著された本格的な著述であります。 この経では、大乗の真義は言語文字を離れ、あらゆる相対を越えた絶対唯一、無一物の立場によって得られることが強調されています。それが巧みな詩の形式によって、雄大壮麗、流暢闊達な筆致で述べられております。 曹洞宗に於いて、「宝鏡三昧」と同様に、日常読誦されてきましたが、近年読誦頻度が減少したと聞き及んでいます。

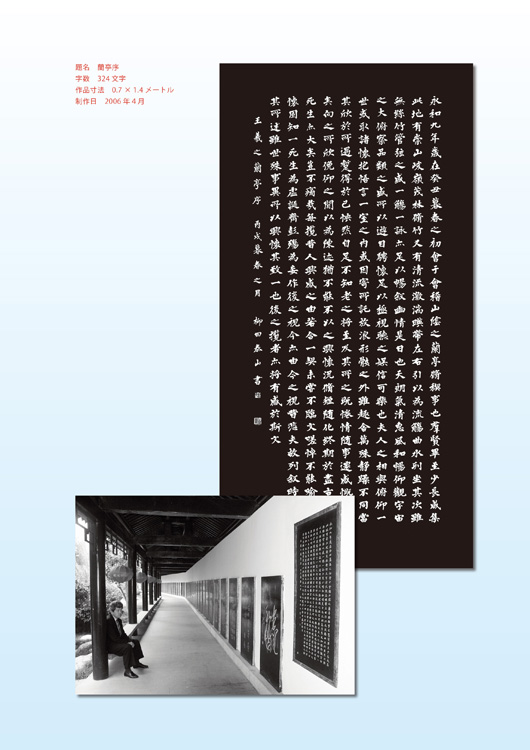

第十五箇寺 普照禅寺|蘭亭序

書聖王羲之故居・普照禅寺(中国・臨沂市)

王羲之故居は市の中心の洗硯池路に位置し、1900年に建設された。「洗硯池公園」とも呼ばれる。紀元307年、王羲之が紹興に移った後、ここは仏教寺院となった。その後何度か廃棄されたが、南宋時代に改造され、普照禅寺と称し、今に到るまで繁栄した。最近、政府の投資でまた大規模に修復された。

【書人寸言】蘭亭序は経文ではありません。東晋時代書聖と謳われた王羲之が書いた傑作です。中国との文化交流を永年させて頂いているご縁があり、今回、山東省・臨沂市に受け入れて頂くことになりました。 そして王羲之の故居にある普照禅寺に作品を奉納し、それを書碑として建立して頂きました。 柳田家では、泰雲が最も大切な法帖としている王羲之の蘭亭序、それを不肖私が作品として奉納したことを泰雲は、一体どう思っているでしょうか。 「まだまだ甘い、自惚れるな、増長するな……、もっと勉強せい……」と。

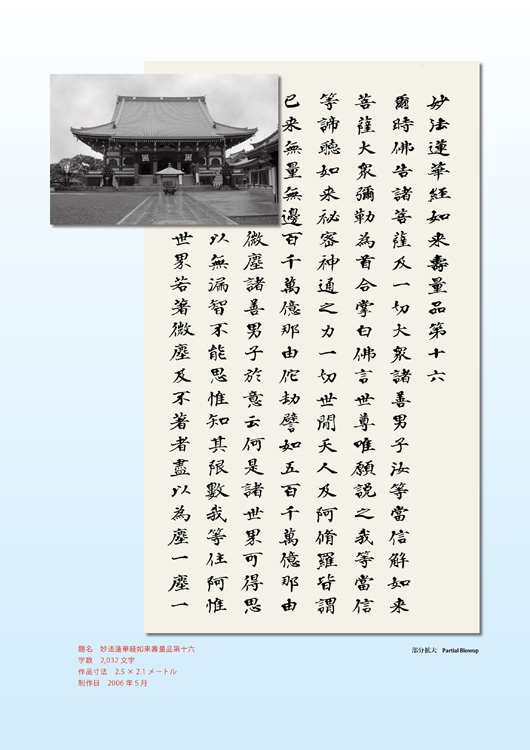

第十六箇寺 池上本門寺| 妙法蓮華経如来壽量品第十六

日蓮宗大本山池上本門寺(東京・大田区)

日蓮が9年間住み慣れた身延山に別れを告げ、弘安5年(1282)、病気療養のため常陸の湯に向かい、その途次、ここの郷主館で入滅した。その後、大檀越の池上氏が、法華経の字数にあわせ、約7万坪の寺域を寄進し、寺院の基礎が築かれたので、以来、池上本門寺と呼び慣わすようになった。

【書人寸言】今回の写経は、私にとって初めての体験を致しました。それは、本来、作品は何組も書くのが当然なのですが、善し悪しは別にして、今回は最初の一組が奉納作品となりました。これには色々な経緯があり、この誌面では説明しきれないのですが、簡単に述べますと、二組目、三組目と書くにつれ、脱字誤字が多くなり、結局最初の一組にそれが全く無く、気脈も通り一気に書くことができた結果であります。今考えれば第一作に充実感がかなりあった様です。 「書」を書く心の構えは常に不安がつきまとうものです。心技体が揃うということは大変難しいものと思いました。

第十九箇寺 興福寺|唯識三十頌

法相宗大本山興福寺(奈良・奈良市)

藤原鎌足夫人が京都の私邸に建てた山科寺に始まる。その後飛鳥に、更に平城遷都の際、当地に移転、興福寺と名付けた。奈良時代には四大寺、平安時代には七大寺の一に数えられた。春日社の実権を収め、鎌倉・室町時代には大和国の守護の任に当たった。明治初期の神仏分離・廃仏毀釈で荒廃したが、その後復興した。

【書人寸言】この度、ご縁がありまして唯識三十頌を謹書させて頂きました。 今回の作品謹書時には、今までの写経と異なり、特別なものを感じとることができました。大乗仏教の原点とも言われている唯識三十頌は寧ろ哲学書ではないかと思われ、その根本思想であるアラヤシキ(阿頼耶識)、マナシキ(末那識)については、人間の奥深い真理探究の世界に触発され、私自身も書くにつれ、心の安らぎさえ感ずることが出来た不思議な経験を致しました。 私にとって、先達が残された素晴らしい経文を一つでも多く書き残すことが使命であり、生き甲斐として信じるものを得られたのも事実であります。深く学ぶことができた唯識三十頌でした。