News

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その119

今回は~【YouTubeコメント返します※後編】柳田流独自の字の形とこれからの「書」の在り方について答えます!!~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その118

今回は~【YouTubeコメント返します】柳田流の書風やポイント、基準や文房四宝について答えます!!~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その117

今回は~【人のために書くとは】リクエストがあったお祝い事に使える喜ばれる四字熟語を書きます。~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その116

今回は~【日本橋書道教室】泰書會の会員と「書」の思い出と出会いを語る。~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その115

今回は~【四大家を書く】九成宮醴泉銘の臨書に挑戦します。~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

ご挨拶

ご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は皆様より温かいご支援とお力添えを賜り、お陰さまで百寺納経の節目を迎えることができました。改めて心より御礼申し上げます。

本年は丙午の年にあたります。できれば駿馬のごとく颯爽と進みたいところではございますが、今の私は、むしろ「馬翁(ばおう)」のように落ち着いた歩みを大切にし、年齢相応に静かな時間の中で「書」と向き合ってまいりたいと考えております。

一般に「書」は七十代が円熟期とも語られます。しかしながら、私にとってその境地はまだ遠く、今なお自信の揺らぎが胸をよぎることもございます。何を求め、どこへ向かおうとしているのか、自問自答を続ける日々です。ただ、人の心は単純に「ポジティブ」「ネガティブ」と分類できるものではなく、その両面を抱えながら歩むことこそ、人間らしさの証であると感じております。歳を重ねても心が揺れる・・・。それは決して私だけでなく、きっと皆様お一人おひとりにも通じるものがあるのではないでしょうか。

泰書會の「書」にご縁のある皆様には、単なる「お習字」にとどまらず、書道という深い世界を、ご自身の感性を通して味わっていただければと願っております。また、泰書會を温かく応援してくださる多くの皆様におかれましても、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

日本と中国、それぞれの「書」の文化が、まるで虹の端のように結び合い(先日、唐招提寺での奉納儀の帰りの道中でその虹がくっきりと浮かんだのは、佳き思い出の一コマとなりました)、豊かに響き合う未来を共に見届けていただけましたら幸いです。

(機関誌 泰斗令和八年一月号 巻頭言より)

活動

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2018年3月

- 2016年9月

- 2016年7月

8月7日

昔と今は違うか・・・

昔と今を比較する時がある。「昔は良かったねぇ~」「今は凄いよねぇ~」とか・・・。そこで「書」はと考えた。昔も今も同じであると私は思っていたが、現実は違った。「書」のあり方がこうも違うのか・・・と思われるくらい、今の「書」は変わってしまった。文明の進化に伴う文化の変化が大きく影響している。教育自体が変化してしまった。それこそ昔は、小学校から「お習字の時間」があった。今も僅かにあるかもしれないが、昔の比ではない。

そこに追い打ちをかける様に「分房四宝」が崩れてしまった。これは悲劇である(良いものが手に入らなくなった事は私にとって悲劇である)。この教育と道具の二大要素が「書」を駄目にしたのであろう。ところがそれは言い訳に過ぎない。それよりもっと重要なことは、「書」に対する姿勢、精神が崩れてしまったのである。これは文化としての「書」の上では大きな衰退ではなかろうか。芸術総てにも言われる事であろう。今の時代は安易な妥協が生じている。難しいところかも知れない。

ただ不思議なのは、昔も今も変わらないのが、「書」の論である。歴史背景、技法をあたかも大袈裟な言い回し、もったいぶった言い方で論じている輩が大勢いる。「何とも言えぬ線質。何とも言えぬ間合い。何とも言えぬ表現」、書いた事も無い「書」に評論とかは滑稽である。何度も述べているように、「何とも言えぬ書」は「何とも言えぬ書」なのである。「わび・さび」も同じである。「書」にわび・さびは必要ない。確かに「書」に五十年以上も携わった方の作品に対しては、その言い回しはあるかもしれない。合わせて「品がある」とかやたらに使ってしまうのは良くない。今の芸術に「品」がどれだけあろうか。

今の文化に対する姿勢、精神にどれだけのものがあるのか。自分を含め考え直さなければいけない。

私たちは今でも古き良き時代の「仏像」「絵画」「書道」「音楽」「思想」等に魅入られているのである。

(機関誌 泰斗令和五年八月号 巻頭言より)

7月10日

自受法楽の「書」

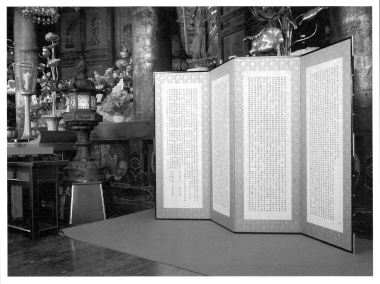

三月上旬に、中國・洛陽からの依頼で、日本人の書家数名の書展を開催したいとの連絡を受け、多少は躊躇したものの、久ぶりに臨もうと重い腰を上げた。字数にして何点かの合計が五千字弱はある。それも作品締め切りが五月中旬である。結果、この原稿を書いていられるという事はそれを達成した事にもなる。

それから、御奉納作品制作が数点あり、時数にして四千字弱ある。その作品は今現在も進行している。この二つの出来事は私にとって、荷の重い制作でもあった。全てにおいて時間との闘いとなる。

「書」は漠然と書いてはいけない。そこに作家たる信念を持って、全知全能を傾けて臨まなければならない。ましてや経文となれば尚更である。煩悩の塊の自分がどこまで耐えられるものか不安でもあった。

なんだか、この様な事を書けば自慢話になってしまう。それでも、記事として書き残しておこうとしている自分がいる。「書」を書く時、昔、仏道の師より「自受法楽」と言う言葉を教わった。意味としては「仏が、自らの悟りの内容を深く味わい楽しむこと。転じて、法悦にひたること」である。勿論それは正論であるが、実は、人はその真逆になると諭された。俗に、自己満足、悦に入る・・・悪い方向に向かってしまう。「自信と過信は紙一重である」仙台もかなり我々に諭していた。

これだけの量を書けば達成感がある筈だったのが、その「自受法楽」が頭の中にあり、不思議な思いで数点を書き終えた。思い描いている自分と、書き終わった自分に違いを感じた。どこにも自己満足がない。いや、もっと上手く書けるのではと思っているが、前述した時間との妥協である。

こんな混沌とした時代に悠長な事を述べているが、本人は必至な思いでもある。そして、この経文との対峙は、ここ数年は続くであろう。

(機関誌 泰斗令和五年七月号 巻頭言より)

6月25日

「書」を志す者へ

昔、「名人」と「達人」の違いについて友人と語った事がある。これは、どちらとも言いがたく、何の結論に達する事もなく、結果、無責任ではあるがどちらでも良いとい笑い話になってしまった記憶がある。(実は達人が上であると・・・?)改めてそこを捻くり返して語ってみたい。

例えば武士の場合、自分が死なずに人を殺す事が出来、生涯を通す事の出来たのが「名人」。人を殺さず剣の修業のある域に達したのが「達人」と言う・・・かもしれない。また、弓の名人がいて、達人を求めて山奥に行き、出会ったら、その「達人」の老人が、その名人に「不射之射」という境地を見つけたという中国の逸話がある。そこから得られた話として、長年の間何かに打ち込んでいくと、常人では想像もできない世界に到達することがあるのだろう。また、西部劇では有名なワイアット・アープは弾を一度も体に受けていないという話も聞いた。これらはすべてフィクションであろう。然し、どこか頷けるものがある。

では「書」には「達人」「名人」がいるのであろうか・・・。それは解らない。余程修業をつむ事によってその域を垣間見る事ができようか。先人の中には居たであろう。勿論、私には論外、無理である。それでも何かを求め続けなくてはいけない。これが「迷人」の行きつくところかも知れぬ。

この号が会員諸氏の手元に届く頃には、泰書展の作品制作も佳境に入っているであろう。どうか、気後れ、気負いを取り払い、今の自分を曝け出して貰いたい。「名人」、「達人」にならなくてもよい。ただ、あるがままの自分が表現出来たならば、それがその方の極致の世界となる。

(機関誌 泰斗令和五年六月号 巻頭言より)

5月13日

棋道と書道

偶々、毎月のYOUTUBE取材で財団法人日本棋院にお邪魔した。「棋道と書道」の話をしたく日本棋院の玄関をくぐり抜けた時、どこか勝負の世界の異様な空気を感じた。昔、高校野球の聖地、甲子園に行った時も、汗と涙とが入り交じったグラウンドを異様に感じた。それと同じ空気が日本棋院にはあった。もちろんド素人の自分だけが感じたものではあるが、どこか足がすくんだ。

一つの理由として先代・泰雲が棋道にかなり拘っていた事があろう。泰雲が「書」以外で、没頭したのが囲碁であった。時には凄まじいほどの勢いで毎日、宿敵と打っていた記憶が鮮明に残っている。自分には到底入り込めない世界であった。ただ、泰書會創立時から、碁を打たぬ自分と、藤沢秀行先生を始め、多くの棋士との交流が続いている。

「琴棋書画」と云う言葉がある。中国から伝わって来た言葉であろう。「琴」は音楽、「棋」は囲碁、「書」は書法・書道、「画」は画である。中国では文化人の嗜みなのであろう。どこに行っても「琴棋書画」の雰囲気があった。ただ、現代では中々そこまで風流とはいかなくなった。これは文明の発達のせいであろう。音楽は、今やパソコン主流、楽譜が読めなくてもコンピューターで作れる。囲碁は中国ではスポーツに属する。勝てばいいのである。そしてAIとの共存、AIから学んでもいる。昔の中国は日本の縁側で囲碁を打つシーンが消えてしまった。「書」と言えばパフォーマンスが主流。組織の傀儡となっている。「画」もAIがかなり入り込んでいる。

何が言いたいのか・・・解らぬ。少々寂しい気がしただけ。私自身は「書」の世界で生きているので、昔方式の「書」を書き続けるしかない。現状に逆らうつもりも、否定するつもりもない。ただ、一人でも多くの人が人間らしい「琴棋書画」を大切にして貰いたいだけである。

(機関誌 泰斗令和五年五月号 巻頭言より)

4月2日

小さな文字の偉大なる物語

人類はまず手振り、身振りでの感情伝達から始まり、その後、言語が生まれたと想像されている。次にその言葉を記録する必要が生じた。そのための符号、つまり文字のようなもの書契(しょけい)(秦の天下統一以前)が生まれた。

そこから、縄の結び方で記録する結縄(けつじょう)、続いて絵画的な方法が用いられた。ただ、これはまだ文字ではない。文字は古代の最も高い文化段階に達したところだけで成立し、それは言葉を形象化したもの、それが象形文字となって此の世に現れた。

文字は、それから永い歴史を経て、現在では五十余種が使用されていると言われている。ただ文字の根源をなすものは、ナイル河畔に発達したエジプト文字、チグリス川とユーフラテス川の辺りに発生した楔形(くさびがた)文字、黄河流域に生まれた漢字の三種である。

しかし、エジプト文字と楔形文字は紀元前後に相次いで姿を消失してしまった。漢字以外の古代文字が滅んでいった原因は、歴史と文化の断絶によるものと考えられる。民族の興亡がはげしくなると、文字は他民族によって借用され、異なる言葉の体系に適応せざるを得なくなり表音化された。その結果がアルファベット化である。エジプト文字がアルファベットに化した。

漢字は中国の言葉の性質からみて、このアルファベットと意を異にして現在に至っている。漢字は中国人にとって最も適合した表記法であり、今もその特質を持ち続け、言葉と共に生き続けている。

最近、古い本を読み、こんな内容が記されていたのを感想として巻頭言にした。

「書」は、この偉大なる文字の変遷に合わせるが如く生き続け、時代と共に美しい芸術性に富んだものが生まれて来ている。

(機関誌 泰斗令和五年四月号 巻頭言より)

3月1日

緊張

この稿を進めているのが一月十七日の晩・・・毎月の月曜から金曜、浜松、奈良、京都のお稽古の第一週目が終了した。毎年ではあるが、一月は新たなる気持ち、心を改めて・・・などの思いがある。ところが、今年のスタートは今までに無い状況の様子と思っている。少なくとも今日まで緊張感を維持している感じである。ただ、毎日、気を張っているつもりはない。時にはリラックスしている時間もある。然し、どこかしら緊張感が漂っている。私として不思議すら感じている。

今年一年を期待もせず、日々無事である事が何よりではあるが、「書」に対しては焦りがある。欲張っている所もある。「あれを書きたい・・・これも書きたい・・・」頭の中で思い巡らしている。それは一貫性のないものなのかも知れない。それでもよい、無いよりましである。

決して、充実された日々を過ごしている訳でもない。でも、慎重な日々を過ごしている。矛盾であろう。この歳で何が解ろうか。でも、歳を重ねたお陰で何かを得られたのも事実である。それが前述した気持ちでは無かろうか。歳を重ねる事はいい事である。

実はこの稿の思いつきは、月曜のお稽古の真最中であった。クルクル頭が回ってしまったようだ。会員の姿を見ながらの思いでもある。その一瞬を大切にしなければいけない。

(機関誌 泰斗令和五年三月号 巻頭言より)

2月6日

再考

「書」に限らず、一つの物を作り上げるには各々の思いがある。環境、立場、年齢等々によって考え方も違う。今回は老書人の小さき世界の「書の制作について」を述べてみたい。

紙に向かう姿勢は、先ず「神佛」に向かうが如しである・・・。ただ書き始めは漠然としたまま意図のまま筆を運ばせる。何枚か書き進む間に初めて構想の根拠が定まってくる。精神も動き始めてくる。布置(紙面に対する文字の配置)と墨痕潤渇、運筆調和、そして気力の充実が伴わなければならない。然し、これは容易に一致しない。筆を執っている瞬間に心の動きが見えてもくる。そこから心の昂りがピークに達する。その瞬間、一瞬にして作品が完成する。それは唯一無二と称してもよいであろう。二度と書き得ない一作になる。生みの苦しみから出来上がったものには歓喜もある。

だが、どこか冷めた心が垣間見えてくる。時間の経過と共に、そこから矛盾が生ずる。次の制作には更により高きを求めようとする気配が生まれてくる。それは求める飽くなき貪慾と言うものであろうか。

結局の所、「書」は書いている瞬間が「芸術」であり、書き終わったものはただの結果となる。作品制作とは自身の練習の場であろう。練習が多い程、高みに近付けるのかも知れない。

(機関誌 泰斗令和五年二月号 巻頭言より)

1月9日

新春のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

新春の言葉として、慣れ親しんできた言葉である。気持ちが一瞬ではあるが改まる感のする佳き言葉である。同時に大切にしたい。

さて、私は日頃からルーティーン、習慣を大切にしている。例えば、本部教室でお稽古する際も、秋田、浜松、奈良、京都のお稽古時間帯も決めている。時々、それを変更すると違和感すら感じる事がある。お稽古自体がルーティーンであり、習慣である。きちっとした限られた時間帯で確りお稽古するのが一番である。

自身の「書」も同じである。然し、書く時間は一定ではない。少なくとも一ヶ月前、それより前もあるが、必ず予定を組んで製作準備に入る。ただ、その時「書き込みをするんだぞ・・・」という気負いは持たない事にしている。生活の一部として、自然体で構えている。それでも予期しない仕事が入ってくる。それも天の采配として受け止めていく。平坦な道を歩くが如く「書」に対峙していくのが一番良い方法と解ってきた。総てが平常心で自身の制作に打ち込んでいくのが我が流儀となる。

誰でもそうであろうが、何かしらのルーティーン、習慣は持っている。それが歳を重ねる毎に変わってくる。心の中でカウントダウンが始まっている自分には迂闊な行動も出来なくなる。「書」というルーティーンを大切にしないと・・・。

私の最大のルーティーンは百寺納経の制作である。数年後には成就出来るであろう。それまで、そのルーティーンは確りと守らなければいけない。今まで、多くの方々がルーティーンを持っておられる合間に、私のルーティーンに入って頂けるのは感謝の一言である。

今年が、皆様にとって佳き年である事を祈り、時を大切にしながらも無事な一年になる事を祈りたい。

(機関誌 泰斗令和五年一月号 巻頭言より)

12月5日

一点の心

十二月の巻頭言としては相応しくない言葉として書かせて頂きます。

よく「今月の情勢は・・・」と言われますが、それに合わせて、この様な喩え話を致します。始めに大きく見て、「宇宙を観察して・・・」から入り、「地球の状態を見て・・・」、「今日の世界情勢を見て・・・」、「今日の国家の状況を見て・・・」、「今日の社会情勢を見て・・・」、「今日の企業情勢を見て・・・」、「今の人間関係を見て・・・」、「今の夫婦、親子、兄弟姉妹を見て・・・」そして「個人の状態を見て・・・」と目まぐるしく、連想ゲームの如く突き詰めていく結果となりました。結果、一番大切なのが「個」である「私自身の心の状態」なのです。とどの詰まりは「心」という目に見えない一点に全てが集中する事になります。その一点が冒頭に述べました、社会、世界、地球、宇宙を掌る事にもなります。

私の小さき心が消滅する事により、宇宙の存在は無くなるのです。人間という動物は、慌ただしく、狂気に振り回されてしまい、挙句の果て、宇宙すら破壊してしまう恐れがあります。また、人一人消えても宇宙そのものはなんら影響を受けません。自分が無くなったら、何の存在も無くなる、「無」になるのです。

ある面で人間は強い所もあります。どんな人間でも、生きている実感を感じております。老若男女、一点の「心」は大して違わない筈です。それは生きるという作業があるからです。生きている以上、何かをする役目が与えられます。それがあるから世の中が成り立ち、宇宙も存在するのです。

宇宙を大切にしたいなら、一点の「心」を大切にするべきでしょう。その宇宙は私自身でもあるから・・・。

(機関誌 泰斗令和四年十二月号 巻頭言より)

11月18日

葉隠

「葉隠」(はがくれ)とは、江戸中期の武士の修養書である。「葉蔭」とも言われ、葉の蔭となって見えなくなることを意味する言葉であるために、蔭の奉公を大義とするという説もあるが、諸説あろう。私自身は、この言葉が好きである。「書」は武士道精神も拘わっているのではと思う。初代・柳田正斎は千葉周作を友としていた事を先代・泰雲から聞かされた。千葉周作は北辰一刀流の流祖である。その剣の名人と正斎がどんな関係かは定かでないが、どこかロマンを感じる。

我々が学ぶ基本運筆に「剣垂」と呼んでいる言葉がある。剣の如く真っ直ぐ下に引いて書くのである。また、これは私の持論であるが左払いは、日本刀の如くイメージして書く事も教えている。昔、友人から由緒ある木刀を頂いた。数年前までは、その木刀を机の脇にちらつかせていた時期があった。それは「剣の如く」の「書」を欲していたから・・・。

さて、話はそれてしまったが、この武士道は日本人にとって大切な言葉ではなかろうか。「佛教・儒教・道教」に合わせ武士道も不可欠なものである。その気持ちを持って「書」に打ち込むのが、私の「書」の理想である。そして、葉隠れの如く、「武士道と云ふは死ぬ事と見付けたり」と言っては大袈裟ではあるが、一本一本の線には魂が欲しい。

この話、少なくとも私の脳裏には確り定着している。ただ、まだまだその域には到達していないのも事実である。一度くらい、「死に物狂い・・・」「死ぬほど・・・」楷書に打ち込まなくてはならない。確かに若い時、何万字も書いた時があったが、その時には、師である泰雲がいて「量を書けば良いというものではない」と一笑に付された事があった。それが数年前に「なるほど・・・」と合点がいった。

遅かりしかもしれぬが、この「葉隠」を読み、ふと自分の処し方に想いが走った。

(機関誌 泰斗令和四年十一月号 巻頭言より)

10月21日

この度、縁あって、福岡で書展を開催する運びとなりました。

今年、上野の森美術館で第二十八回泰書展を開催致しました折、特別展として「アート展」と称し、今までとは違った観点の小展覧会を開催致しました。

書道の概念は文房四寳(墨・筆・紙・硯)から成り立っているものが筋でもあります。然し、近代において文房四寳を使用しながらもモダンアートにと言う表現で「書」の領域が広がりました。賛否両論はありますが、芸術の域としては決して否定も出来ないと私は思っております。ただ、本筋の「書」そのものの鍛錬を怠ってはいけない事も事実であります。

「書」の一点一画は、部分として見ますと美しい線が画かれているのもあります。最たるものは、日本の書芸術として仮名世界がそうではないかと思います。以前、その仮名の線の一部を切り取り拡大をしたところ、一本数ミリの中に活き活きとした線を発見することも出来ました。

現在、楷書を中心とした試行錯誤が顕著になっており、今後の「書」に如何に対峙していくかの模索の心境になっております。今回の様な一つのきっかけで、小さき世界の発見があり、そこから原点回帰に繋がる事を意識しつつもあります。今回の書展は自分に対しての新たなる挑戦の一歩、それが、どの様に「楷書」の道に繋がるかの期待感もあります。

初めての九州での書展、どうか九州・福岡に在住のお知り合いがございましたならば、お知らせして頂き、ご高覧頂ければ幸いです。

私自身、十一月三日(木・祝)・四日(金)の午前十一時より午後五時まで会場におります。お声をかけて頂ければ幸いです。

10月6日

繪事後素(かいじはそをのちにす)

論語の言葉である。「絵画では、さまざまな色を塗った後に、白色の絵の具を最後に施して仕上げる・・・」ということを述べている。それは物事の順序であり、さまざまな教養を積んで下地を充分にしたのち礼を学べば、教養が引き立って人格が完成する。自分にってこそばゆい言葉である。

自分は決して、師として「書」を指導している立場ではないと思う。人の師となることは、どの様な根拠と基準によるものか定かではない。それは今の教育にも通ずるであろう。教育はさておき、「下地云々」に話を戻す。絵画だけでなく、「書」にも「繪事後素」がある。「書」を始める時、如何に下地を大切にするかである。下地とは基本運筆であると言えるが、その前段階がある。それは「書」に対する姿勢である。「心技体」の姿勢である。それを疎かにしては、本来の「書」の道から外れる。とは言うものの、現代ではそれが困難な状況とも言える。悩ましいものである。「生業」が大きく立ちはだかっている。この世の中、霞を食べて生きてはいけないのである。然し、書人としての魂を持っている以上、その「生業」と「生き甲斐」の区別をしなくてはならない。「生」以外の「書」もあるであろう。それは仏様に向かっての合掌のようなものである。

この歳になると、人生のカウントダウンが始まる。それは書人としての生き方をも言っている。先ほど述べた「心技体」である。先ず、体力が衰えると「体」が崩れ、一つ崩れれば「心技」にも影響が出てくる。難しい問題である。だからこそ今、生きている自分がベストを尽くさなければならない。いつか来る何かに対して覚悟しなければいけない。心の準備でもある。

「繪事後素」からの連想である。特に、現在、指導させて頂いている方々に感謝、一人一人に真摯なる姿勢で、私の「書」の経験を伝えたく述べたものである。

(機関誌 泰斗令和四年十月号 巻頭言より)

9月9日

第二十八回泰書展を迎え

今年も、コロナ禍ではあるが泰書展の開催を決断した。ただこの原稿執筆中にも感染が以前のように広がってきている。誠に不安な状態である。

人はいかなる困難があっても挫けてはいけないと思いつつ、流石に狼狽もしている。先が見えぬ…。周りを見渡しても危機感が薄れていると感じているのは自分だけであろうか。一体どうしたものか。

社会的に見たならば文化的な企画等は弱いものである。政治、経済が優先であるから。そんな社会の仕組みの中でいかに生き、貫き通すかは、それぞれの考えである。

私自身、日本橋で教室、事業を展開しているが、スタッフ一同も不安な毎日を過ごしている。ただスタッフの、何かを信じ行うべき事は行う姿勢は、私にとっては有難い。会員を信じ、スタッフを信じ、友人を信じ、世の中を信じ、神仏を信ずるしか方法はない。

最近、神仏に合掌するが如く、「書」に専念している。書く事によって、心の何かが癒やされている自分がそこにいる。恥ずかしい事だが、この歳になって新たなる歓びさえ感じている。たとえこんな状況であっても書かなくては前に進まない。企画に翻弄、社会に翻弄され、そして奔走しても、私の力ではどうにもならない。であれば書く事によって克服するしかない。

どこからか・・・「お前なんかいい方、コロナで生きるか死ぬかの人々が沢山いる・・・悠長なこと言って・・・」仰る通り。

では、何をしたらいいのか。やはり書く事しか考えられない。今回の泰書展の作品の大多数がコロナとの戦いの中で書かれている。

これにも敬意を表したい。だからこそ自身もそれに応えて行かなくては、心が収まらない。

出品された皆様には、世間の常識を踏まえた上で判断し、泰書展を想って書かれた事に対し感謝申し上げたい。

(機関誌 泰斗令和四年九月号 巻頭言より)

8月7日

「書」の伝統

私自身が何故、この様に必死になり、「書」・「楷書」を追い求めているのか・・・。

「書」は文字を紙面に具体的に表現する事によって生まれる。ただ中国・秦代に文字が制定された時には、公文書としてだったから、精神・芸術にはほど遠かったのではなかろうか。近代では「書」を美しい芸術として認められる時代となった。

素材としての文字はあり余るほど存在している。技術も長い年月の間に蓄積されて来た。しかし氾濫する事にもなった。そこで必要となってきたのが伝統ではなかろうか。歴史の伝統、技術の伝統、精神の伝統から、現代の「書」も守られている。平成から令和になってからはモダン書が現実となってきた。ただそれも昭和の初期位から先人が基礎を成してきたものである。今生まれたのではない。そこにも伝統というものがある。

よって「書」に新生はない。模倣の伝統である。然し、不思議なことに現在も更に追及されているのである。誠に不可解なものかもしれない。そして私自身も追求し続けている。その根底には、柳田家の伝統と先人が築き上げた伝統を守っていかなければいけないという、妙な義務感がある。

「書」に答え、結論はない。要は無機質に淡々と筆を運ぶのもよい。但し、感性、精神性、宗教性の要素は必要であろう。それらは伝統として継承されているからである。これから「書」を学ぶ者は、是非それを前提として書き出して貰いたい。時代に翻弄される事なく、伝統である「書」を追求して貰いたい。決して新しいものを求めず、古き良き「書」を追求してこそ、新しき「書」世界が生まれてくると信じて貰いたい。

それが二千年以上も続いている伝統的な「書」なのである。

(機関誌 泰斗令和四年八月号 巻頭言より)

7月1日

「楷書と私」

「書」は近代では一般的に、漢字、仮名、篆刻を学ぶものと言われている。そして、その中から特に興味を持ったものを見つけて専念する事になる。

私の場合、当然、先代の影響から必然的に楷書を書くようになった。ただ若い時、先代は「仮名も学べ」とよく言っていた。今の印象では楷書と比較する事は出来ないが、仮名もかなりレベルの高い「書」と思っている。そして、日本人であれば仮名の重要性は感じているのではなかろうか。

子供の時から、それとなく泰雲楷法を学び、二十歳過ぎに中国唐代の楷書を見た時の驚きは今も変わらない。今から千四百年前の楷書を、今もって多くの者が学び続けているのがその証である。

仮名は、形が至簡であると言われている。楷書はその反対で繁用的であると思う。そこに「一点一画に祈り、一線に思いはせ、心深くとも、筆意に添わず、墨、黙して答えず、造形未だ風格を示現せず、益々深さを感ずるのみ」と先人の言葉にある。

「書」は己を見いだすものである。では己とは何か? それは六十数年、筆を持ったとしても解らぬものであろうか。冒頭に述べた完備した唐代楷書、その上にさらに構築した先代の楷書…。それらが両輪の如く躍動していても、己の姿が見えぬ。もどかしさの塊である。

「書」の精神性は、技と心の一体性にある。どちらが欠落してもいけない。その精神性には強靱なる魂がなければいけない。楷書の線は強靱でなければならない。美しいものには強さが存在している。それが真の美しさである。悟りではないが、今の正直な心境である。そして楷書に対する熱い思いでもある。

(機関誌泰斗令和4年7月号 巻頭言より)

6月10日

「可能性」

芸事でも、スポーツでも練習はウソをつかない。但し、必ずしも練習をすればうまくなるとは限らない。練習のコツを摑むのも

大事であろう。世の中、基本が存在する限り、それを踏まえ練習、本番に臨まなくてはいけない。基本を外すことは出来ない。存

在する以上・・・。上手くなる為のコツは人によって違う。少なくとも「書」を書く人に下手はいない( ただ乱暴に書くのはいけない。奇を衒う事もいけない。それは下手な「書」である)。本人が真剣に書けば、それは個性である。だからこそ下手であっても基本を練習するべきである。器用にこなす人は、それに甘んずる事無く、もっと徹底的に練習するのがよい。自分がこれだと思うきっかけがあったならばそれをも徹底的に書くのもよい。その結果、時間をかけてそれを積み重ね上手くなると信ずるべきであろう。そこに真の上手さが出てくる。己を信ずる事も大切である。

愚痴は「書」の上では禁句である。それは、ただそこから逃げたいだけで、そんな言い訳は通じない。「書」に壁、スランプはない。心の弱さが言い訳として出てしまう。反対に「書」には可能性も沢山ある。「書」には色々な書体・書風があるから。最後にはそこに行きつけば良いのである。

時代錯誤かもしれない戯言である。ただ、自身は信念を持って「書」に臨んでいる。挑戦もしたい。若い時は体力があり、無闇

矢鱈書いていただけ。今は歳の重みを感じながら書かなくてはいけない。

今、会員で泰書展の作品を制作されている方々にエールを送りたい。その泰書展は会員諸氏にとっては一年の集大成でありたい。

そこには新しい自分も発見出来る。

(機関紙泰斗 令和4年6月号 巻頭言より)

5月2日

「生涯の書」

「書」は一本の筆から始まる。そこに「硯紙墨」が帯同し「書」が息づいてくる。それに携わるのが書人である。果たして書人が醸し出した精神が美しい「書」となるのであろうか。そこは定かではない。「書」は無限の美が秘められていると言われているがそれも解らない。では何故、「書」を書くのであろう。これは自身の思いで成り立っている話である。

「書」は墨線と白という無限の空間から成り立っている。それを突き詰めている自分がそこにいる。なんの根拠もなく、ただ突き進むのである。然し、自分の脳裏にはぼやけた「書」の境地が窺える。黒と白で組み立てられ構成された文字が見え隠れしている。極地と言いたいが、そこまで到達もされていない。これには終わりがない。日頃から、「書」について悩み、先月号で述べた「信心」に疑心を抱きながらの瞑想もしている。その世界が心地よい事も解りつつ紙に対峙している。

そもそも、芸術は主観と客観から成り立っている、時には敵になり、味方になると言う繰り返しで生まれている。不思議な世界である。それは善悪と似ているかもしれない。善悪とは何であろう。人を貶める様な悪でも無く、礼讃する如くの善でもない。その善悪が無機質に限りなく広がる世界が芸術なのかも知れない。そして何かを信じて生きているのが芸術家でもある。ただ自分は芸術家とは思っていない。これは真の仏教家か、ただの仏教に携わる者の違いと同じである。きっと自分は後者であろう。今、その状態を抜け出したいのが本音である。

結局のところ、「これだ…」を得られずに人生を終わるであろう。ただ好き好んでこの世界にいる自分が鮮明に見えているの

が可笑しい。

(機関紙泰斗 令和4年5月号 巻頭言より)

4月3日

「信心」と「書」

平成六年から百寺納経が続いている。現在、八十数箇寺と長い年月が経過している。さて、これだけ皆様のご加護を受けているのにも拘わらず、果たして自分には信心があるのであろうか。以前、自分の作品に物足らなさを感じた時があり、何かが不足しているのではと思った事がある、現在もその様な思いに駆られる時がある。結論には至らないが、もしかしてそれは「信心」ではないかと思う節もある。では信心とは何か? この「泰斗」誌はお寺関係の方も読んでおられると聞き及んでいる。不用意に「信心」を語るのは僭越過ぎるであろう。

「書」を長年続けていると、仏教でいう「悟」なのか「無我」「無心」かと思ってしまう世界があると錯覚する事がある。しかし、それは大きな間違いである。結局のところ、未だにはっきりしないで日々、経文を書き続けている自分がいる。現世的次元から、もう一つ違った次元があるのでは無かろうかと思ったりもしている。それを敢えて「信心」と言いたいのかもしれない。

「信心」とは・・・信ずる心と解釈している。その対象が果たして仏様なのか、神様なのか、それとももっと違う次元の物なのか解らない。だからと言って無神論者とも言い切れない。どこかに「真」を信じて求めているのかもしれない。

努力すればいい世界が得られると信じられているが・・・神社仏閣に行きお賽銭を上げる事によって、神頼み、仏頼みでお願い事をするのと同じ様な気がする。私にとっては、お金を払って神仏のご加護を得るのは不思議な事と思う。勿論、お賽銭によって、安穏、平和、相手を慈しむのはよいと思う。これは矛盾するかも知れないが、それこそ神様、仏様、何かに委ねようという事。ただ、私利私欲の為のお賽銭は私には理解出来ない。お賽銭的なものの考えで努力して書いたものに、神仏のご加護があろう筈がない。

お叱りを受ける巻頭言ではあるが、百寺納経に免じて許して貰いたい。

(機関紙泰斗 令和4年4月号 巻頭言より)

3月1日

「老いて益々 師に学ぶ」

私自身の「書」の変化について述べていく。

この歳になると、先代が自分と同じ歳には何を書いていたのであろうかと気になり始めている。勿論、以前から先代の「書」に

は畏敬の念を持っている。先人が残した「書」にも一目おきながら学んでいる。結果、歳を重ねる程「書」に対する考え方が変わってくる。昔、ある師が「新しい本が出版されたら、寧ろ古い本を読め・・・」と言われた。古い本ほど学べるものが多い。「書」も同じである。

最近は、意識して「書」の線質を質朴にしようと考えている。俗にアクの強い線は控えるべきとも考えている。根拠はない。ただ、きちっとした線が書きたいのである。だからこそ、遥か彼方、唐の時代の「書」を紐解いている。唐の太宗が歐陽詢に命じて書いたのが「九成宮醴泉銘」。それは歐陽詢先生が七十二歳の時と記録されている。この古い「書」を見ると自分の器の小ささが解る。二代・泰麓の線を見たら、自分の「書」の幼稚さが解る。先代の「書」を見たら、足元にも及ばない世界がある。

「幾らあがいても、それにはならない・・・」。自分の「書」の道を歩まなくてはいけない。だからと言って自信がないわけでもない。やる気は至極当然ある。元気で書けるのはあと十数年であろう。先代の歳と併走しながら、遙か先にある「書」を追い続ける気持ちもある。書く度に、先人の若き時代の作品を改めて見る。それを継承は出来ぬが縁は頂くつもりである。代々続いた縁…初代から二百年の縁を大切にしなければならぬ。

古き良き物を意識しつつ、今、自分は自分の中では最先端を走っている事は事実でもある。

(機関紙泰斗 令和4年3月号 巻頭言より)

2月1日

「ある書展を観て」

最近、ある書展を観た。その会場に入った瞬間、ニューヨーク・グッゲンハイム美術館を思い出した。勿論、グッゲンハイムの方が遙かに優れている。当時( 今から四十年程前)、祭日のような日にも拘わらず、そのグッゲンハイムに入った瞬間、美の静寂を感じた。それはどこかの美術館の様に、輻輳、混雑を極めた、およそ鑑賞の域に足らずとは大違いであった印象である。いずれにせよ、美術鑑賞は静かに観たいものである。

中国の美術館も意外と静かに見る事が出来る。然し、世界的な傾向として、ネットでの入場券購入が至極当然の様になってしまった。美術鑑賞は贅沢を言えば、行きたい時に行って、気が向いたら観られるのが良く、それが心の癒しともなる。ある高僧が、仏像は寺で観るのが一番と述べていた。私自身も以前、高名な日本画家の仏頭だけの画を拝見した時、正直、気分を悪くしてしまい、早々に退出した思い出があった。

冒頭に述べたその書展は、私の想像を遙かに超えた陳列配置であった。一点一点の作品の間合いが素晴らしかった。作品と作品の空間が空きすぎと思ったが、次の作品に移動する際、広すぎた間合いが逆に心を変えられる瞬間、前のを引きずらず鑑賞が出来た。これは羨ましい陳列である。普通は、これ見よがしに作品を並べ立て具満タン的陳列、そして来客が多すぎて、背中から押されそうになる雰囲気には辟易である。美しいものを観る時は、やはり間合いが絶対的条件である事を悟った。

空間間合いと、作品自体の紙面に対する間合いが一致して初めて、よい展覧会となるかもしれない。確か、MOA美術館もそうであった気がする。

結論を述べると、本当の美術鑑賞は都会ではなく、地方の美術館や静かな神社仏閣に行って鑑賞するのがよい。

(機関紙泰斗 令和4年2月号 巻頭言より)

1月1日

「寅年 新年にあたり」

謹んで新春のお慶びを申し上げます。今年も何卒、ご愛読よろしくお願い申し上げます。

さて、新年にあたり・・・のご挨拶で何を述べてよいものやら。令和三年もコロナに振り回され、毎日を必死な思いで過ごされていた方も多々おられたのではないでしょうか。最近、私自身は泰斗誌で自分の事ばかりを述べておりますが、実は、世の中にはもっともっと大変な思いをされている方が大勢おられます。自分と人様の比較となると、そこは複雑な思いがあります。常にそこは自分だけが楽していたいと思いがちにもなります。今年こそは、もっと人様の役に立てることがあればと思います。

今年の目標はと申しますと、やはり自分が無事である事。それが泰書會の健全さが保たれることにもなります。それに加えて少しでも皆様のお役に立つ事です。また、自分を大切にしなければ人様を大切にする事は出来ません。人様を大切にして自分が不幸であってもいけません。

「書」でも同じです。材料や表具を大切にしなければ、いい「書」は生まれません。勿論、それに携わる皆さまも大切にしなければなりません。例えば、精一杯の努力で書いた作品をハレパネの様な額にしてしまったら、作品そのものが台無しになります。そして、安墨、安紙、安筆を使って書いた作品に、立派な額装もいけません。最近の「書」の作家は余りにも表具に神経を使わなくなっている気がします。自分の「書」を後世に残そうとする気持ちも大切ではないでしょうか。物に対する優しさは「書」の絶対条件でもあります。昨今は道具等の価格暴落が大変気になりますが・・・。

生き方と「書」の関係はとても難しいものがあります。果たして正しい生き方とは何でしょうか。価値観が違えば、全く異なった生き方になってしまいます。その下で「書」の方向性も変わってくるものだと思います。

今年は出来うる限り反省と前進、優しさと厳しさ、自他の関係を大切にする年として考えていきます。

(機関紙泰斗 令和4年1月号 巻頭言より)

12月3日

書人の立場の納得とは

前号の「満腹・・・満足」が自分の中で尾を引いている。自分で書きながら、俗に言うトラウマである。

最近、来月号の半折課題の手本を書き始めた。いつもの様に草書から書くのが習慣となっている。ところが、何枚書いても納得がいかなくなってしまった。明らかに「満腹・・・満足」が意識の中に入ってしまった。果たして「納得」とはどの時点なのであろうか。おそらく、世の中の人々が全員、その様な場面に出くわしているのではなかろうか。

自分は、たかが書人・・・。誰が見たって、これが上手いか、下手か、何だか解らない、と曖昧模糊とした感想になってしまう。以前にも述べたのだが「何とも言えない作品」と言うフレーズがあるが、これは上手いのではなく、文字通り何とも言えないのである。結論は上手くないである。世の中に「わび、さび、かれ」と言う言葉がある。これも言葉尻を把えて「わび」はただわびしいのか・・・。「さび」はたださびてしまったのか・・・。「かれ」は枯れてしまったのか・・・となる。これは「わび、さび、かれ」を称えている人には冒瀆である。それだけ言葉選び、言葉遣いが難しい。

「書」の理想とは、生命力があり(かれてはいけない)、人々に感動を与えられ、誰にも理解し易いものではないかと思っている。昔は、「書」が解らない者は解らなくてよい。解りたければ勉強すればいいのであると言った方が大勢いた。又、他の「書」は「書」ではないと、過激な発言も多くあった。今はそこまでは無いが、我が習っている「書」が最高と思われている方も大勢いる。それも危険な考えである。

話を元に戻すが、とにかく納得のいく草書が書きたい・・・。こんな歳で三十枚も四十枚も書いても仕方がないとの矛盾だらけ。

「たかが手本、されど手本。どうしたものか…」。締切が間近である。結局のところ妥協の産物となってしまう。これから果たして何度、納得した作品が書けるのであろうか、恐れおののいている自分がいる。前号と同じ内容ではあるが、どなたかお察し願いたい。

「七十にして矩を踰えず」どころではない。迷いの七十の道である。(泰書會 機関紙泰斗 12月号巻頭言より)

11月1日

満腹はするものの満足はしない

表題の言葉は食事をしている時の会話からである。これをよく考えると色々な場面にあてはまる。「書」もその一つである。書き上げた事に満腹感を感じていても果たして満足するのか・・・。言い換えれば「反省」でもある。仕事もそうである。ただ精一杯した仕事と満足な仕事は違うかもしれない。経文を読んでいても、ただ読経するのと、心の奥底から読み上げる経文は違うはず。これは全て自身が感ずる事である。端が評価したとて、自分の問題である。

しかし、こんな考えだけで道は歩めぬ。弱気があってもよい。満腹の時もあってもよい。満足なためしが・・・が無い時もある。時々、「書」に壁があると言う人がいる。そんなに簡単に壁なんか出来るものではない。それは練習量の足らなさから出る言い訳である。きっと毎日、満腹状態で過ごしているのかも知れない。そこには惑わされる自分がいる。そんな思いから、果たして満腹にも至らぬ時もあってよい事に気がついた。そこまで行かず事が終わってしまう場合もあるだろう。それはそれで甘んじてよいであろう。

インスタントでは満腹感しかないだろう。(最近はインスタントもかなり美味しくなっているといわれているが・・・)。子供の頃、おばあちゃんが作ってくれた、御御御付、お新香、コロッケ、ほかほかのご飯。これは最高の満足であった。舌が肥えると贅沢が出てくる。満足感が遠のいてしまう。これも怖い。贅沢に歯止めがきかない。これは自分に対する戒めと同時に、少しは自分自身が元に戻る事を考えなくてはいけない。

先日の泰書展の作品の一つに「教育勅語」があった。心を戒め、穏やかに整生たる書法で書きたかった。これは満腹でもなく満足の一歩手前であった。しかし、そこに自分の活路を見出す事も出来た。

これからの短い書人生に於いて、満腹では無く、満足な作品を仕上げる事を心掛けよう。幸いに歳と共に食欲も少しは減り暴食が無くなる。であれば、自分の「書」もそんな穏やかで満足な「書」になればいいのでは・・・。

「秋は食欲の季節」。さて如何なる事になるか・・・。(泰書會 機関紙泰斗 11月号巻頭言より)

10月1日

コロナ禍の泰書展

一昨年から世界中がコロナによる激震の日々が続いている。私たちより先人、諸先輩の皆様は戦争という悲惨な経験をされたにも関わらず、ここに天災・人災にまた遭遇してしまった。誠に不幸な出来事である。人間は良きにつけ悪しきにつけ不思議な生き物である。その災害の大多数は人災が原因であると思う。きっとそれには私も加担している。人災があって天災を引き起こしている。考え方によっては、このコロナは人類に対する警鐘ではなかろうか・・・。これがもっと進めば人類破滅にもなりかねない。日本は明治、大正、昭和、平成そして令和と急速な発展を成し遂げてしまった。結果論ではあるが、そこには行きすぎもあったのであろうか。

平和のため、と戦争を繰り返し、平和のための文明発展があり、その功罪として文化も自然も危機に瀕している。時々、高層ビルから眺める東京は光った墓石に見える。光が無くなれば、巨大な墓石になる。反対に光が無くなれば月夜が見られる。「灯火親しむ・・・」が死語になってきている。それに自分も加担している。二年前、中国少林寺に逗留した時の月夜が懐かしくなった。きっと人にはどこか自然を愛でていたい心がある筈である。モニターで自然を観、世界遺産を称する一方で自然を破壊している愚かな行為が今なお続いている。やはり、このコロナは天罰か。であれば尚更、人間は文明、成長・発展を中断して踏み留まる姿勢を見せていかなければならない。

この稿を考えている時、パラリンピックが開催された。これも賛否両論。参加されている方には、今までの努力に対して敬意を表したい。一方で、物議を醸し出している輩も多くおり、ではその人々が世界を救えるかといったら救えないであろう。無責任な輩も多くいる。その一人に自分も加わっている。そんな自分の醜さを感じながら、この泰書展が開催された。それは矛盾と好奇の間はざまにある。無謀な決断。でももし開催しなかったら・・・が脳裏を掠める。それは絶望的な気持ちにもなってしまう。

今回、それがどう批難されても仕方がない。心の中で不安な日々を過ごしている。

さて今日は、これから泰書展の陳列に行くのである・・・。(泰書會 機関紙泰斗10月号 巻頭言より)

9月19日

書展を終えて

今月、巻頭言に第二十七回泰書展前日に書いた「コロナ禍の泰書展」を掲載致しました。ところが、今号で泰書展の受賞者のお名前、開催記事が出ているのに拘わらず、この文を来月回しにするのはやや遅すぎではないかと判断し、この巻末言として掲載の運びとなりました。世はスピード時代。ここにも速さを競う仕事が重なり、それは泰書會のモットーとしてはおりますが、かなりきつい事でもあります。やはり、少々、歳の重なりがそう感じさせたのではないでしょうか。

さて、コロナ禍であったにも拘わらず、予想以上の来場者がありました事、ここに改めて感謝の意を表したいと存じます。主宰者の立場として、不安で仕方がない毎日でありました。反対に昨年開催されなかったので、多少は楽しみにされていた方もおられました。これも感謝の一言であります。

出品は例年から比較して三割弱は減りましたが、これも仕方がない事です。来年は事態が収まる事を願いつつ、改めて今日から新たなる一歩を進めたいと存じます。また、今回の特徴として、初出品の方も多くおりました。私の理念の中に「温故知新」があります。新人は良き先輩から学び取り、自身の精進・・・、経験者は後進の純粋な「書」を再確認、自身の励みとして頂きたい、そんな思いでもありました。出品の皆様、本当にありがとうございました。

新人の「書」は、確かに満足できるものではありませんが、如何に基本が大切かを再認識させて頂きました。私自身の指導方針がそれ程、間違っていなかったと確信も致しました。反対に、経験豊かな出品の作品には、線質の妙を感じさせて頂きました。柳田流の書法に自身の個性が確り表現されておりました。その新人、ベテランが両輪となり書展を動かして頂いたことが今回の総評でもあります。

きちっとした「書」を書くことが生き甲斐と再自覚しながら、会員諸氏と共に励んでいきたく書展の最終日にこの稿を纏めさせて頂きました。

最後に、第一回からの開催で応援をして頂いた関係各位、並びに御来賓の皆々様に、会を代表させて頂き深く感謝の意を表したいと存じます。

(泰書會発行 泰斗10月号より)

9月2日

第二十七回泰書展を迎えて

逾々、待ちに待った泰書展が開催される。この様な状況で開催とは苦慮の末の決断であった。そしてコロナ禍に負けてはいけないと自身に言い聞かせながらの日々も続いている。正直言って開催日まで心配の種が尽きない。ただ、自分の事ばかり言ってはいられない。多くの方が大変な思いをされている。

泰書展について言えば、今回、百二十数名の方が出品された。これは敬服に値する。昨年、開催できず、二年越しの作品制作となった会員もいる。途中で挫折された方がいたり、やる気が失せてしまった方もいた。これも仕方のない事である。それでもこれだけの方から出品して頂けた。改めて心より感謝したい。

最近、泰書展の作品指導をしながら「稽古」とは何か・・・を考えさせられた。

「稽古」という言葉は、中国・「書経」の中にある。日本では『古事記』太安万侶(おおのやすまろ)(飛鳥時代から奈良時代にかけての貴族)序文末に「稽古」があり、その意味は「古(いにしへ)を稽(かむがへ)る」ことである。日本武術などの形練習においては、過去の達人であった者の足跡、残した理想的な形に近づくべく修練することをいう。武道、芸能に限らず、親方や師匠が教えることを、「稽古をつける」という。また、単に学んだことを練習することも稽古という。いずれにおいても、稽古を積み研鑽を重ねることによって実力をつけていく。

今回の指導は正に「お稽古」と言った感がある。練習の積み重ねで一定のレベルに上げていく。それを二年越しで書き上げた事になる。皆、立派であった。それに引き換え私は六十五年「お稽古」をしてきたのに未だその域に達していない。これだけ立派なお弟子さんがいるのに、私は一体何をしているのであろう。

今年の泰書展は、お弟子さんから励ましの力を頂いた様な感じもした。

8月26日

第27回泰書展(8月26日〜31日)

東京上野の森美術館にて、第27回泰書展が開催されます。

準備中の会場の様子と、泰山先生から御挨拶。

宜しくお願い致します。(HP更新担当)

8月2日

言霊は「書」に表せない・・・

ここで「言霊」について敢えて詳しく述べるつもりはありません。皆様の方が十二分に承知していると思います。ただ、若い誌友者の方々に簡単に述べておきます。「言霊」とは言語の持っている霊妙な力。大昔から日本の文献に残されています。「言葉に霊妙な力があって、その言葉通りの事象がもたらされていると信じられていた。」そのようなことが万葉集にも書かれています。その他にも諸説があって、私自身も正確には理解し難いものと考えています。

さて、安易に「言霊」を使うのは慎むべきでないでしょうか。今、書人の立場として「言霊」的内容のものを書くというのが容易ではない事を感じ始めました。

色々な場面で簡単に「言霊」と使われていますが、それも疑問です。疑問である以上、「書」で認めるのも尚更変でしょう。人間が発する言葉を「書」に書くほど難しいものはありません。どうしたらいいものか…。意味深ぶって書いて、如何にも「書」でござるというのもおかしい…。では「書霊」と言う言葉があるでしょうか。もしかしたらあるかも…。それは「言霊」以上に難しい…。この「書」には「霊」が入っているとは言い切れません。

今の自分は何をもって「書」に没頭しているのでしょうか。多分、今出来る事をしているしかありません。「言心聲也」(げんはこころのこえなり・言葉は心が声に表れたものである)という語があります。私自身は「書心聲也」で生きるしかないでしょう。

今も矛盾だらけで経文を徒然と書いています。その合間に思いついた事ではありますが、やはり煩悩なしでは「書」は書けません。

7月4日

氣韻生動

「気韻生動」とは風格気品がいきいきと充ち溢れていることである。中国絵画では六法の一とされている。

一、気韻生動(きいんせいどう)(生命力)。

二、骨法用筆(こっぽうようひつ)(素描力・線)。

三、応物象形(おうぶつしょうけい)(描写力・形)。

四、随類賦彩(ずいるいふさい)(彩色力)。

五、経営位置(けいえいいち)(構成力)。

六、伝移模写(でんいもしゃ)(模写)。

此を「画の六法」という。

いかに「書」が技巧的に工夫されて美しく書かれていたとしても、ただそれだけでは所詮空しい「書」のデザインにすぎない。観る人になにがしかの感動や興味を喚起することがなければ本当の「書」とは言えない。本当の「書」が現代に残っているのは、当初から今日まで芸術としての関心がもたれ、長い年月を生きのびる力を持っているからこそである。

ただ、そうは言うものの、古来、中国・日本の「書」で真の芸術と言わしめる作品はそうざらには無い。絵画と違って不思議に「書」を芸術として扱う場がなぜか少ない。

ここでは中国から伝わった「書」について考えてみる。中国六朝時代(二二二年〜五八九年)からの「書」には文化的流れからして、哲学、文学、美術等の見識や精神が抽象され結実したものと解釈されている。然し、それは前述した様になにがしかの感動を喚起する力と必ずしも結びつくものではない。その何かが、「気韻生動」であろう。この二つのエネルギーが揃う事により最高峰の「書」が生まれ、真の芸術となり得るものである。

私達は優れた先人の「書」に接する時、描かれている文字の姿態や、文字の意味などを超越して大きな感動を受けた経験が屢し ばしば々ある。そう感じさせた正体が「気韻生動」というものであろう。私自身にとって一つの帰着点であると感じてきた。

この巻頭言は、故事来歴を紐解き、自身への戒めとして纏めてみた。

6月1日

新倉典生師に捧ぐ

師が患ったと聞いたのが昨年。ただ師の気性からして強気の日々を過ごしておられると思っていた。その間、何度も会う機会があり、集約すれば「五種法師」を私に教え諭してくれていた。私は凡人の、ただ「書」を生き甲斐としている人間。それがいつの間にか、法華経三昧となっていた。数年前、師の計らいで身延山の五重塔に法華経全文を奉納する事が出来た。それから数日後「泰山先生、きっともう一度法華経全文を書くよ・・・」。まさかと思いつつ今日まで時が経ってしまった。それが、何を思ったのか昨年、師に「来年くらいから法華経を書くよ・・・ 」と話をした。

その時の嬉しそうな顔が今だに忘れられない。「よし、それを書き上げたら經本として印刷して全宗派に配ろうよ・・・ 」目を輝かせながら語り合った。師みたいに、凡人の信心もろくにない自分に思いをかけてくれるのは頭が下がる思いである。早く師に見せて上げたい。師と帯同した法華経。たとえ黄泉の国に行っても、私は後から追っかけ、師に法華経全文を渡すつもりである。

泰斗編集のこの日、師の訃報( 五月一日逝去) を聞かされました。敢えて、師に対する哀悼の言葉として掲載をさせて頂きました。

5月15日

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その6

今回は「プロの書家が目隠し書道したらどれくらい字を上手くかけるのか?」です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録お願い致します。

5月6日

純化から鈍化そして劣化

最近、昔の事が頻繁に思いだされる。それをどう「書」に繋げるかも考えている。今までの生き方を反省しつつ、「書」に繋げていきたいとの思いである。今の書人・柳田泰山としての考えをここに述べておく。

楷書は常に純粋でなくてはいけない。巧みな線は必要ない。ただ先月号で述べたように「無知」でもいけない。少なくとも今自身が書いているものに、精神を吹き込む事が大切である。技量は経験から生まれるもの。今、悟ったものが直ぐに出るわけでもない。恐らく早くても半年、一年かかっても悟ったと思ったものが書けるかどうか。兎に角、自分には煩悩があり、それを持ちつつ、如何に単純に純粋に書くかだけである。ただこれには、筆を持つ姿勢(心の姿勢と筆を持つフォーム)が拘わってくる。これを述べると際限がない。自分の経験からすると、筆は紙面に対して真っ直ぐ、言わば直筆で書けばいい。筆をこねくり回すと嫌らしい線になってしまう。総てストレートで純粋がよい。

さて、問題なのは、書き始めから考えが纏まらず、エイ、このまま書いてしまえ、という感覚が生ずる時である。同時に考えが頑固になってしまう事もある。頑固と言うのは、時にはいい事もあるが、悪い事も屢々ある。自分は後者になってしまいがち。頑固はいけない。道が狭くなる。それも歳を重ねる程、その様になってしまう。挙げ句に劣化してしまう。

純化から鈍化、そして劣化との思いは、ある程度、歳をとってから出てくるもの。であるから若い時にどれだけ興味を持って求めるものに対して挑戦するか。純粋な気持ちで対峙するか。その生き方でその人間の性根が出てくる。然し、それでも最後は劣化するであろうが・・・。

4月1日

追憶

正にこの稿を書き始めた時、大本山成田山新勝寺貫首・橋本照稔猊下の訃報を聞かされた。ここに哀悼の意を表したいと存じます。

訃報の記事は差し控えたいと思いながらも、頭の中には猊下の思い出が走馬灯の様に回っている。そこに先月の「存在」が不思議に重なった。「自分がいなくなれば、宇宙の存在もなくなる」との言葉に対し、ある大僧正からまさに「唯識」であると丁重なメールが届いた。私としてはそこまでの認識がなく、ただ直感で述べたまでの事である。また、ある友人から「存在」を「レゾンデートル」と言って「存在理由」や「存在価値」という意味で、特にフランスの哲学で使われた言葉であると教えられた。無知な自分が恥ずかしい。然し、自分にとって、その教えが脳の中に薄皮の如く貼られたことは事実である。

今から、四十数年前、橋本照稔猊下より、先代泰雲が「大本山成田山新勝寺」の石柱揮毫を依頼された。丁度、私の、親からの勘当があけ、根来から戻ったくらいの時この話があり、先代と橋本猊下の相談で「御護摩受付所」と大きさが三メートルもの大看板を書かされた。この未熟な者が、あの「書」を書かされたのは今では恥ずかしさで一杯である。

「無知」と「恥ずかしさ」これはどうにもならない感情である。

自分の存在は一体何なのか。猊下の訃報、「唯識」のお言葉、友人の「レゾンデートル」が繋がって仕方がない。ただ唯一、今自分が行うべき事は・・・一つしかないであろう。

改めまして、橋本照稔猊下に深く感謝申し上げ、ご指導を戴いた事を忘れず、自分の存在というものを確立することを誓いたいと存じます。

合掌。

3月1日

存在

作品を書いていてふと思った。一体、人間はどこに向かっているのだろうか。勿論、最後は召されるわけだから。その瞬間までの存在は? 歳をとるとそんな事しか考えなくなってしまうのか。やはり自分が一番大切だから・・・。コロナ禍であっても、平穏な時であっても同じである。その存在が解らなくなると命を粗末にしてしまうケースがある。そんなに命は軽いのか。

書人の立場として、これからの在り方をここに述べる。「やはり命ある限り書き続けるのだ・・・」通常の答えである。ただ、今は自分の「書」に対して新たなる迷いが生じている。「上手い、下手ではない」ということではない。一体、自分の「書」の価値というものは・・・である。決して大っぴらに評価される事を求めている訳ではない。寧ろ丁寧に「書」が守られれば良いと思う。だからこそ自分の存在の中で大切にするしかない等々。ある人から「もっと生活に苦しんでいる人が大勢いて、そんな余裕なんかない・・・生きるのに精一杯」と言われた。しかし相手の事をとやかくいうのは僭越でもあると思った。自分にしか解らない事が沢山ある。「自分の存在とは何であるか」考えた事があるのであろうか。

最近、朧気に解った事。「自分がいなくなれば、宇宙の存在も無くなる」「宇宙自体が自分である」。穿った言い方ではある。自分の存在が無くなれば一体どうなるのであろう。これは決して不吉な予言ではなく、そこまで何とかして生きていかなければならないという気持ちの表れであろう。

巻頭言を書く場合、時にはストレスを感じる。それはコロナ禍の影響だけではない。コロナも精神的迷いも自分の存在の一部である。だから自己嫌悪を感じる時もある。

2月1日

緊張感

この稿は一つの作品を書き上げた後である。一月一日という良き日の始まりとしては幸先がよいかも。まだ、緊張が覚めやらぬ時間でもある。その制作最中にふと思った事に「この書いている時の緊張感こそが至福の時間と言える」。書人として当たり前の行為ではあるが、今年はこの姿勢を堅持しなくてはとも思った。

「書」は年齢と共に進化しなくてはならぬ。当然、現状に満足してはいけない。進化あっての円熟となる。然し、体力を考えたならば、中々思うようにいかない。そこで精神面を充実させる思考を持たなければならない。「書」を書く時はその緊張感という呪縛を自分に課していかなければならない。

一般的には、その緊張感というものを持ち過ぎてはいけないと言われているが、だからといってリラックスすれば良いとは自分は考えない。緊張感を得る事により、より以上の境地に足を踏み入れる事が出来る筈と信じている。出来なければ力足らずである。それ以上に努力しなくてはいけない。それでも踏み入れる事ができなければ…自分を信じてどこまでも貫くしかない。

「書」は大体が人に見せるものであるが、反対に自身の高揚の為に書く「書」もある。人に見せる「書」と自身だけの「書」では違う。例えば僧侶に人前の読経と修業時の読経の違いがあるように。その緊張度はどちらが上であろうか。どちらも同じであろうと言われるかもしれない。自分には解らない。これも修行不足だからである。

とにかく、冒頭に述べた事は、今年への祈願でもあり、これからの十年に何かをぶつけなくてはいけない。常に書く姿勢を堅持する年としたい。はたして、今年末の十二月号巻頭言で改めてこの稿を読み直す勇気があるだろうか。

1月1日

新年にあたり

今年ほど、「新年にあたり」がそぐわない年はないのではなかろうか。これほど不安を抱きながら新春を迎えるのも未だかつてない事である。「だからこそ明るい新年を・・・」と思う方も大勢いるであろう。ただ、私自身は、このままでよいと思っている。というより自粛の気持ちを大切にするべきであろう。何かに浮かれる年ではない令和三年にしたい。

「書」についても同じである。元来「書」は浮かれてはいけない。寧ろ厳粛であるべきだ。世の中では浮かれた「書」が流行っている。それは間違いである。これは神道、仏教を見れば解る。「書」も同じである。「書」ばかりではない。芸術分野総じて浮かれてはいけない。こんな年だからこそ大切に見直すべきではなかろうか。

書人として残り十数年しかない。七十を過ぎて初めて「書」の根幹を揺るがす自身の迷い。それを払拭するが如く、書く事に専念しなければと心秘かに念ずる「年頭の気持ち」である。

一寸先は闇である。だからといって闇の中で右往左往しても仕方がない。行動する事により、僅かな光が見えるはず。光さえ見えない時は暗中模索となり、苦労が絶えないであろう。ただ苦労をしてでも光を見たいという衝動にもかられる。果たして自身の力は無尽蔵か、或いは無いのか。見切りをつけなければならない時期が来るのであろうか。そんな時は諦めも肝心である。理想は命尽きる時が諦めである。命あるうちに諦めざるを得ない場面が来るのか・・・。そうならない様に努力をしなければならない。願わくはどこまでも書き続け、解らず仕舞いで筆を絶つ時を迎えるのがよいかもしれぬ。

新年にあたり、自身への戒めとして書いてみた。

12月20日

先日、第七十八箇寺目となる奉納が行われました。

予定していた盛大な式こそかなわなかったものの、

般若心経の唱和、ご詠歌奉詠、目録授与、挨拶と

十分に対策を取って厳粛に執り行うことができました。

12月9日

今年は、誰もが未曾有の経験をされた年ではないでしょうか。そのコロナ禍については大勢の方が書かれていますので、私はそれとは違う観点での考えを一年の締め括りとして述べさせて貰います。

人間は事ある度に、一喜一憂、利害関係、憎悪などが如実に表れてきます。そこで、その方の人格さえ出てしまう場合があります。そして普段では考えられない行動をとられる方もおります。然し、それは当たり前なのかもしれません。何事があっても冷静沈着に過ごすのは難しい事でしょう。その様な場合、最初に訪れるのが「不安」だと思います。心に不安のベースが出来上がってしまうと、払拭するには並々ならぬ努力が必要となります。凡人はそこで不安に負け、悩まされ悪い方向に向かってしまいます。非凡なる方は、冷静なる思考を持って事に対応します。私は前者であります。

泰書會が二ヶ月間、閉鎖された時、会の存続が危ぶまれました。そこに冷静沈着な行動は考えられませんでした。現在も緊張の連続です。作家・芸術家としての書人と経営を主と考えた書家、この両立は難しいものがあります。今年は正に中途半端に終わろうとしています。この様な経験は二度としたくありません。

ある人に「あなただけではありません…みんなそうですよ」と言われましたが、仰る通りです。

今は、来年が、本当に…心から佳き年でありますよう祈念するだけです。

11月17日

今はやりの言葉です。然し、この使い方がいい加減になってしまってきているのではないでしょうか。

癒しとは、病がなおるという意味であります。ところが現代では「癒し系」とか称していることが多くあります。全く不思議な言葉となってしまったようです。尤も、日本語は文明の力によって変わってくるともいわれているから仕方が無いのかもしれません。ところが、こと芸術の世界ではこの「癒し」はいい言葉ではないと、私は感じております。ただ単に「癒し系」と称されている芸術は本当の芸術ではないと思います。

本来の芸術はその深遠さがあって、初めて芸術と成り得るものです。その深遠さとは、厳しさも入っているでしょう。その作家の信念・厳しさをやり通した芸術に、精神が入ってきます。その精神を我々が、見て、聴いて、感じて、はじめて心洗われるのではないでしょうか。決して病を持っている人々だけが見ているのではなく、国籍を問わず、人々が感ずるものであります。

そして、その感じ方にも色々あるでしょう。心が洗われたり、希望を持たされたり、生命感を抱くことが出来たり、愛を感じたりするものがあります。それは、決して癒されているのでは無いと思います。敢えて、譲歩すれば、病ある方が前述したことを感じて救われる場合があるかもしれません。

私は、素晴らしい芸術を感じた時は決して癒されたとは思いません。寧ろ、もっと確りせねばならないと奮起する性格かもしれません。又、私自身も病を持つ時もありますが、その時には芸術を感じることが出来るでしょうか。恐らく出来ないでしょう。病に対する癒しは全く別の世界にある筈です。恐らく、人から癒される場合が多いのではないでしょうか。

私は「癒し」と云う言葉を否定するつもりはありません。ただし芸術の世界ではこの言葉が遣われるのが全く以て不可解ということを述べたいだけです。(泰斗 平成十五年四月号より)

11月1日

「書」では「柔」と「剛」と言う標語がある。それは筆が醸し出す線である。これは大事な表現方法である。

「柔」は風になびく柳の如く、「剛」は岩山のごとく毅然としたもの。一つの作品には不文律でありながら、ありとあらゆる変化が表現されている。例えば一つの書体、楷書ではどうであろうか。実は他の書体以上に軽妙、剛健、素朴、勁峻が表現出来ると最近解ってきた。当然、各書体に千差万別の表現方法があり、それが本来の「書」であろう。それに邁進するのが私の書人生である。

「脱皮」。ニーチェの言葉に脱皮しない蛇は死滅するというのがある。人間も心の有様においてまったく同じであろう。でないと内側から腐っていき、成長が止まり、極端になれば命さえ落としてしまう。常に新しく生きて行くためには「柔」と「剛」のリズムを素として新陳代謝も図らなくてはいけない。

私事ではあるが、若い時の「書」は決して面白くない。その時は精一杯の感があっても、今、振り返れば恥ずかしいものがある。ただ、その面白くない「書」に気付き、脱皮出来ればいいのである。若い時はまだそれが出来る。ただ歳をとると難しいものがある。その歳という言葉に騙され、「わび」「さび」「かれ」「円熟」にすげ替えられてしまう。また増長も芽生えてくる。歳をとると言う事は難しい。ただ、生きて行く中でこのような自戒をするのも良いであろう。

最近は何かにつけ敏感になっているようだ。これも歳のせいであろう。それを払拭するが如く「書」に専念しようと思う此頃である。

10月18日

様式美とは何か・・・。当然、読んで字の如しであろう。総ての芸術には様式美がある。これは芸術の中の法則といっても良いだろう。又、転じて精神美にも繋がるであろう。とても大切なことであり、現代では失われつつもある。

では「書」における様式美とは何か。当然、結構(字の形)・規範が問われる。それが理解されなければ本道に入れぬ。泰書會では多くの方々がそれに悩まされている・・・様式美に。美しい「書」を求めれば求めるほど、その様式美の純度が高くなる。また、そうでなければいけない。純度が高ければ高いほど、精神が研ぎすまされてくる。「書」は精神そのものである。

そんな事を述べてしまえば、皆が散ってしまうかもしれない。それほど気宇高邁なものがある。それが美しいのである。様式美を忘れた書、芸術は「佛作って魂いれず」である。その魂から精神美が生まれ、その精神美を求めるには様式が必要となってくる。

人間の心の奥底には、どんな形にせよ必ず美を求めている心がある。また求めなくてはいけない。その美とは、人間道に通ずるものがある。外見の美しいものは滅びる。内面の美しいものは研ぎすまされてくる。だからこそ生き方にも様式が欲しい。

様式美はルールである。そのルールを身につけなければ前に進まぬ。甘いルールには美が遠のいてしまう。様式美の追求こそが、人間道の真でもある。私は、それを「書」によって得られればと思う。総ての芸術から感化されれば極致でもある。(泰斗 平成十五年三月より)

10月1日

毎月の巻頭言は、日頃から考えていないと中々思うようにいきません。今回の緊急事態の様な時には思いがけない考えが浮かんできます。人間は、その都度、悩み、思い、歓喜するものであります。今回は決して歓喜ではありませんが・・・。辛い(例え時間がかかっても)後はきっと・・・。

さて、「書」について三つの要素とは・・・。

第一に、自分の中に無限の豊かさがある事です。「書」は確かに人様のものを見て、それを参考にして書き上げていくものです。ただ自身の中に無限の力があるので、余り他者に拘り過ぎてもいけません。豊かなものは自分の中にあり、それを探す事かも知れません。そこに「書」の面白さがあります。

第二に、高みに向かって努力する事は決して厭わない事です。現在、無駄なことをしている様でも、それは実は高みに向かっている過程でもあります。今は程遠いと感じていても明日には一歩前に進んでいる事は間違いありません。それが「書」でもあります。

第三に、精神がより高くなっていけば、その精神が健康であればあるほど自身の人生の格が上がるという事です。自身の心の中の繊細さを見つけ、若しくは見分けられれば、それが本当の「書」ともなります。

以上、述べましたこと、実はある本がヒントでした。うなずけるものが沢山あり、「書」に全く関係の無い内容でしたが、実は人間の行為というのはさほど変わらないということです。人間は所詮人間の範疇でしか動けないから、例え、分野が違っていいても実は同じような事柄が多いのではないでしょうか。

人間の心は無限の様です。自分の中にその無限さがあるという事を、その本で気づかされました。

令和二年十月

9月19日

事相と教相、聞き慣れぬ言葉ですが、仏道で使われております。事相とは実際にお経や仏道の修業をすることです。教相とは仏道を学術的に徹底して学ぶことです。仏道の世界ではこの二つが両輪の如く行わなければ悟りの境地に行けぬといわれます。大変、仏道は厳しい世界です。

偖、これを「書」に例えればどうなるでしょう。事相とは実際に書くことです。そして教相とは「書」の歴史や書法を学ぶことです。やはり両方が成り立たなければいけませんし、当然でもあります。

然し、私自身は、このことに迷っていることがあります。事相とは実際に徹底的に書くことになり、何かを悟れると考えておりました。当然、それに伴う学問はしますが、やはり人一倍、「書」を書かねばいけないと思っておりました。そこには職人的要素があったのです。日本の文化は職人が原点にあり、精神性が伴い、文化芸術が生まれてきたのではないでしょうか。教相とは前述した通り、書法や歴史を学ぶことです。ではその教相を行うことにより、果たして「書」そのものが成就するでしょうか。どちらが大切かということは敢えて述べませんが、大変、考えるべきことではないでしょうか。

今の書道界はこの二相が無くなりつつあります。ましてや根拠の無い「書」を教えれば教相に走り、教相をすることにより「書」が成り立っていくと錯覚もしております。反面、事相だけを取り上げていけば品格や教養の無い「書」になってしまいます。

昭和の時代に二人の巨匠がおられました。一人が西川寧先生です。もう一人が柳田泰雲です。西川先生は大変なる書学者であり、泰雲先生は大変なる名筆でした。そしてお二人共、二相を持ち合わせていました。お二人は書道界の鑑です。その鑑を見ながら私たちは学書しなければなりません。

会員諸氏も、事相と教相の両輪を大切にと戒めを持って励んで頂きたいと存じます。(泰斗 平成十三年八月号より)

9月1日

まさに、今の心境である。

それにはまず行動が伴わなければならない。そこで改めて「書」の原点である古典を見直すべきであろうと思った。ここで専門的な「書」を語るつもりはないが、楷書を考えたならば、中国、魏晋・北魏・唐宋・明清に渉る長い書道史の変遷を見なければならない。今からでは至難の業であるが、柳田楷法の原点と言ったならば楷書であり、やはり唐代楷書を再考しなければならない。それと同時に晋代、王羲之の「書」も改めて紐解かないといけない。これは齢よわい七十になってからでは難しい。然し、先代、先人達は行っていた。殊に、先代の古典に対する執着は衰えというものを知らぬ位であった。亡くなる寸前まで、そこに拘っていた。その姿を見ているからこそ、逆に肩の荷が重い。「書」の究極の世界を窺い知れず日々を過ごしている自分には辟易している。反省もしなければならぬ。

行動に加え、思想も改めて考え直さないといけない。百寺納経に邁進している訳だから、自ずと神佛との出会いが必然的に出てきた。折角の出会いを活かさなければならない。現在七十八箇寺となっているが、自分にとって各寺院とのお付き合いでそれなりに影響もあり、変化を齎もたらしている。それは若い時、仏道の入口に立ちかけた経験を今でも鮮明に覚えているからである。それが無ければ今日の自分はないであろう。その事は両親に感謝、その時に出会った人々に感謝。そして佛道の師にも感謝。今まで生きて来られたのは、現在でも「書」の師、仏道の師の慈愛であろうか。

行動と思想が伴わないといけない。それを言い換えれば「書」と「信仰」となる。と言うより「書」に信仰的精神がなければならない。恐らく、俳句、短歌、文学、能、歌舞伎等々、信仰無くして芸は実らない。 さて、自分の中で如何なる事になるか。未だ迷いの中にいる自分、ジレンマ、トラウマ…それを乗り越えて前に進まなければならない。重いものを背負って行かなければならない。もっと軽い気持ちで人生を歩めばと違う自分がいる。それではいけない。やはり精一杯、「書」を背負い、神佛のご加護を受けたい。もっともそのご加護は、「書」の精進次第であろう。生半可な「書」では到底ご加護は受けられない。

令和二年九月

8月18日

先日、ある書展を見に行きました。その会は墨の濃淡を巧みに表現される書道界では代表的な書展であった。見応えはありましたが、然し、何か釈然としないものを感じました。又、多くの書道雑誌を巷では見ることが出来るようになりました。でもやはり内容に釈然としないものが残りました。「一体書道はこれで良いのか・・・?」そんな思いが致します。

どんな書展でも、書作品でも人間がこなしているものであります。但し、昨今ではコンピューターによる書の表現がありますが、これは不快すら感じられるものがあります。そして今では人間が醸し出す「書」にも不快なものが多く見られるようになりました。一体、どこがおかしいのでしょうか。結論を先に述べてしまえば、「今の書には正確性が全く見られない」そんな結論が出てしまうのです。只、闇雲に感情を露にしたものが「書」として多く出てしまっているのです。これは「書」に限ったものでないかもしれません。総ての芸術・文化に言えているのではないでしょうか。

芸術は人間の感性だけの問題で片付けられません。そこに真正なる正確性が必要なのです。寧ろ、正確な線・形が優先されるべきでしょう。次に人間の感性・感情が表現されるべきでしょう。これは子供の書を見れば解ることでしょう。子供の書は純粋です。然し、正確性は余程のことが無い限り求められません。でもそこに描かれたものは感情が豊かなものであります。でも芸術とは言えません。

古来から残された芸術には感情豊かな繊細さがありました。その繊細さは要するに正確性なのです。正確なくして繊細はあり得ません。

現代では感情だけではいいものが出来ないのを分かっていても、なぜが芸術と総評してしまうのは一体どういうことなのでしょうか。理解する人が少なくなったのか、それが当たり前となってしまったのでしょうか。

総べて書の理想は、真正なる正確性があって、感情豊かなものではないでしょうか?(泰斗 平成十三年四月号より)

8月1日

病後の「書」の所作がこれほど辛かったとは。今までは長期海外出張などの時は、帰ってから直ぐに筆が持てたのに、今回ばかりは、まったくと言っていいほど筆が持てなかった。これには自分自身もショックで、心の奥底に「おしまいだ・・・」という思いがした。周りの人からは、少しでも散歩でもして気分転換したら・・・と温かい助言を頂きました。ただ私としては、それより何より筆が持てない事の方がとても気が気ではありませんでした。散歩どころではありません。(元来、散歩は苦手な部類)。

「健全なる肉体に健全なる魂」と言う言葉があります。その時は正に、その二つを失ってしまった感じでした。そこで改めてその事を考えると、自分としては「健全なる魂」が重要であり、その魂から「健全なる肉体」が生ずるのではと思いました。この二つの関係にどちらが先という正論はありません。いずれにせよ、その状況下においては「健全なる魂」を確り構築していかなければならないと思い、本を貪り読む方法をとりました。どこかにヒントがあるのでは・・・。それに併せて毎日、筆を持つ事を心がけました。この点は昔から書く事には飽きがこない性分が良かったのか、「駄目だ駄目だの連呼、やめちまえ・・・」といった状況でも「書」を書いておりました。

そして二週間が経過し、漸く筆が運べる様になりました。この時、回復の為には、今自分が一番必要なものを徹底的にするのが良いと思いました。粗療治かもしれません。そこは人によってやり方が違います。ただ、今、私自身はその回復の為の書き込みが功を奏した事は事実です。

書人である以上、書く事を優先とする。勿論、その中で、周囲の方々に対する敬意を確り持つことが何よりです。自分の力だけではどうにもならないし、自分の力で全ての事が成るとは絶対にあり得ない訳です。特に今回は、大勢の方々の協力があったからこそです。この度の事、ありとあらゆる方に感謝あるのみです。その様な思いを確り持ち、これからの「書」人生を大切にしなければなりません。

今回の件で、大勢の方が自分の「書」の歩みの手助けをしていただいた経験は、今までに無い感覚でもありました。

7月20日

「自信と過信は紙一重である」とは泰雲先生が昔から述べられていたことです。そして私自身もこの言葉を自戒として今日まで来ました。「自信と過信」皆さんはどう思われるでしょうか。

ここでは書に対して考えてみましょう。自己分析してみますと、やはり過信しているところがあるようです。でもこれは自信なのかもしれません。ここまでこられた自信が一歩間違えると過信・自惚れになってしまいそうです。書道とはそんなものかもしれません。昨今の書展を見ますと、どうしても自惚れ書が徘徊しているのではないかと思います。と言うことは自身の作品もそう思われているかもしれません。然し、書道は個性の産物、だから自惚れなくしてはここまでやってこられなかったかもしれません。そこで心配なのが、個性イコール自信に繋がり、精神のどこからか必ず過信が生まれてくるのです。そんなことを考えて書に臨めば弱々しい書になってしまいます。弱い書であったら書く必要はありません。「自信をもって書きなさい」と考えましょう。自信と過信の押し問答になってしまいました。

「自信と過信」は恐いものです。よく書道展会場での談話に、会員同士で「この書は云々・・・」が聞かれますが、果たして自信をもって語っているでしょうか。もしこれを自信をもって語っていれば寧ろ恐いものがあります。そしてその会話中には自身の作品は褒めてもらいたいかもしれません。誰しもが思い浮かべることかもしれません。そして、そこから自信・自惚れが生まれてくる場合があります。

「自信と過信」これは書道だけでなくすべてのものに言えることでしょう。今、オリンピック真っ最中にこの稿を進めています。選手の眼には自身に満ち溢れていると時々聞かれますが、とんでもないことです。不安と恐怖心で一杯の目つきです。それを払い退けようとして、精神を高ぶらせているからあの様な目つきになるのではないでしょうか。書道も然りです。以前、述べたことがありますが、書けば書くほど、恐くもなり身震いもすることがあります。きっと「自信と過信」の葛藤があるのではないでしょうか。

(泰斗 平成十二年十一月号より)

7月1日

我が泰書會にとって創立以来の最大なる難儀が押し寄せてきた。世界中が大混乱である。自分だけが困っているのではない。世界中が困っている。その中で人々がどんな思いで一日一日を過ごしているのか。私自身には想像出来ない苦労がそこにはあるであろう。そして、新聞・テレビ・インターネットでは多くの事が報じられている。その総てが正論ではないが人々はそれらに振り回されている。

この様な最中、私自身はふと「静かなる世界」という事を考えてみた。「静かなる世界」とはどんな世界なのであろうか。

生まれてこの方、果たして「静かなる世界」に居たであろうか。私は居なかった、多分・・・。「百寺納経」で諸寺とご縁を頂いている。その寺院にすら時には、ざわつきを感じてしまう。それは観光という致し方ない状況がエスカレートしてしまっているからか。「静かなる世界」なんぞ中々得られない。また、自然遺産というものが現れた。特に人間が自然を破壊するから自然遺産として守ろうとする。なんだか矛盾している。自然遺産で、そこの場所にどれだけの人が押し寄せているか。結果これは自然破壊に繋がっている。そこでも「静かなる世界」が破壊されている。同じ様に「秘境」という言葉さえも陳腐に聞こえてくる。

ただ、これらの根幹は「心」の問題であろう。「心」が静かでなければ到底「静かなる世界」は得られないであろう。話が少しずれるが人間の闘争心を考えて見る。自分に耐え、一つの目標に向かって行くことは大切である。きっとその様な方々は、その闘争心の中に「静かなる世界」を求めているのであろう。現に私自身はその「静かなる世界」を僅かではあるが時々感じる。

これは自分の事である。もっと「心」と「静かなる世界」を繋げなくてはいけないと思った。それが「人の痛みを知る」

事にも繫がる。「静かなる世界」、「心」、「人の痛みを知る」があれば、どれだけ世界が救われるか。

6月20日

「力はあなたの弱さから生まれる」あるラジオから聞いた言葉です。何とはなしに聞き流していたが、ふと考えついたことがあります。これはフロイトの言葉ですが、そこにはコンプレックスから生ずる「力」がもたらすものと解釈されているようです。そこで私は違った観点から「力はあなたの弱さから生まれる」を考えてみました。

常日頃から「書」を書きはじめる時は勇気がいると思っておりました。そこには、意気込みもありますが、不安も出てきます。当然の事ではありますが、色々なことが脳裏をかすめます。そして弱気もでてきます。然し、その弱さがとても大事であると以前から気がついておりました。人は弱気になった時、初めてその人の力が見られるのではないでしょうか。「書」もその弱さの中から打ち勝つエネルギーが発散され、自己精神の強き力をぶつけなくてはいけません。弱気になってはいい「書」が書けません。あらゆる緊張感からも「力」が出てくるのです。喜怒哀楽も「書」には必要でしょう。そしてもっと次元の高い「書」はその喜怒哀楽をも通り越し、その時の最大限の「力」を醸し出さなければ、本当の「書」に到達し得ないものです。これは日の浅い「書」を学ぶ方にもいえます。きっと真剣に書いている時、そのひとの最大限の「力」が出ている筈です。

書く為の「力」すなわち生きる為の「力」が人間の根源ではないでしょうか。私は「書」を通じて、フロイトの「力はあなたの弱さから生まれる」の言葉が少し理解できたような気が致しました。(泰斗 平成十二年二月号より)

6月1日

作品制作にはいろいろなプロセスがある。それを人生に例えれば、全くそのままが人生の縮図と言えるであろう。私が言うまでもないが人生には山あり谷あり、決していい時ばかりではない。だけれども何か物事を一つ仕上げたときには、解放感、充実感、安堵感がある。そしてその瞬間からこれでいいのかと不安感が出てくる。その繰り返しが人生である。よほど信念をもって人生にも作品制作にも立ち向かわなければいけないのに、これまた弱いのが人間である。私なんかはその典型的な例だと思っている。

作品制作は強気と弱気の葛藤である。自分で選んだのだから自分で責任を取らなくてはいけない。それが、その書に対する礼儀であろう。礼儀無くして書は書けぬ。それだけその瞬間は崇高なものであって欲しい。だが、先程述べたように人間は脆いものである。消極的と思われる方もいるだろうが、恐らく自問自答すれば解ることであろう。私自身は以前述べたことがあるが、製作プロセスに必ずそれが入る。そうするとしきりに反省しなければならないものがある。その時は必死になって払いのけるようにして、作品に打ち込む。そこで初めてその人の人柄が表れてくるだろう。大げさないい方かもしれぬが、それが書の制作の魅力でもあり、人生修行でもある。

最後に述べておきたいことがある。それは、他人の作品は非難しやすいが、そのような人は果たして自分の作品を非難することが出来るであろうか。人生観においても・・・。(泰斗 平成十二年五月より)

5月1日

先月、巻頭言で述べた「この号(泰斗四月号)が発行される頃には、少しでも収束される事を祈念・・・」どころではなくなった。今も現に最悪の状態となっている。世界中が不安と恐怖におののいている。

先月はそれでも本部教室でのお稽古が無事に出来、会員諸氏に感謝の意を表した。その中で、多少マスクの話題があった。これは決してマスクを否定する事ではない。今は安全上マスクが必要であろう。ただ「書」のお稽古ではマスクがあっては書きにくいのではないか。そして顔の見えないお稽古がとても難しいと感じた。お稽古は、その方の顔の表情や、目の捉え所でも様子が窺える。顔の様子が解らないお稽古ほど解りにくいものはない。多分、「書」だけではなく、あらゆる分野で同じ事が言える。ある大法要で御僧侶が全員マスクして行ったと言う話を聞いた。これはどう受け止めるかは、個々の問題である。きっと一般では、ご焼香もマスクをしながらであろう。せめてその時くらいはマスクを外してと思うが。

今回の件で「書」において、姿、形の見えないものに如何に対応するかという事が脳裡をかすめた。考えてみれば私の場合、活字・経典から「書」を書いている。それは「書」の手本ではない。頭に記憶として「書」の形が残っている。それを頼りにしている。厳密な事は言い切れないが、何かやはり目に見えない感覚、感性がそこにはあると感じた。実態は活字だけという不思議な感覚がそこにはあった。また、この「書」を先代が見たならば、何と言うかである。脳裡にあるのは泰雲像の記憶だけであるから実態のないものに問いかけている様なもの。それも滑稽なのが、その答えを自分がしている。こんな都合のいいものはない。それが大きな間違いであり、甘い考えでもある、と言い聞かせている。

世界は目に見えない敵と戦っている。その対応が人格にまで及ぶ。「こんな時にこんな事をする・・・」である。誰とは言わないが・・・。テレビでは相変わらず軽率な言い方で、何に向かってか?非難をしている輩がいる。言葉を発した以上どれだけ責任を取れるのであろうか。目に見えないウイルスにどう立ち向かうかはその筋の専門家に任せるしかない。全世界に早く平和を取り戻せる事を祈るしかない。(泰斗5月号 巻頭言より)

4月15日

「半切を執筆して」

執筆者の経験として言えば、今回は「腰をすえて書いてみた」という意識が強い。これだけ多忙になると、ついつい手本執筆が慌て気味、焦り気味となる。それを避けるべく注意はしているものの、どこか心の奥底で感じてしまう。

「それではいけない・・・」どんな「書」でも、確りとした精神状態で書かないといけない。たとえ、字数が少なかろうが、何千字であろうが、その心根は同じである。最近、「手本が確りしていなければ、皆さんの清書が悪くなってしまう等々、総て手本に起因している。」と会員に話しかけている。手本の重要性を問いたい。その気持ちが会員に乗り移れば、会員の清書の次元が上がる。大袈裟であるが、そう思いたい。

また、日頃からいい「書」を見て貰いたい。毎月、表紙裏に、先代の「書」が掲載されている。それも毎月出ている。

日頃の勉強でこれを書いてもよい。この「書」はレベルの高い運筆である。実は右にある五言律詩楷書手本はそれに似たものがある。おこがましいが、これは継承の意味からして、確りした根拠で書いた。手本はおろそかに書いてはいけない、が今の心境である。

(泰斗 令和二年四月号より)

4月1日

第22回 日本学生書道文化展覧会(書展所感その3)

だから、今年の賞は、来年や将来に向かっての期待感からの授与でもあろう。賞を貰ったからお終いではなく、賞を貰ったからこそ、もっと努力して貰いたいのである。それで本当に価値ある賞となる。

最後に指導された諸先生方、出品に至るまで応援をして頂いた皆様に心より感謝申し上げます。

(編集追記)第22回日本学生書道文化展覧会は、都の要請により全日程が中止となりました。

4月1日

昨今の新型コロナウイルスの件で心痛が絶えません。これは誰もが感じていることでしょう。これほど「人間はもろいのか」いや「社会がもろいのか」。微小なウイルスで世界が混乱をきたしています。今、世界は何をおいてもこの問題を早く解決するべきでしょう。戦争、国と国の諍い、小さく見て・・・日本の国会。別な問題ばかりに振り回されている気がします。今はそんな事を言っていられない状況です。人の命にかかわっています。昨年の台風の傷跡がまだ残っている・・・その対策すら滞っている現状。やはり自治体、国が攻められても仕方ありません。現に泰書會会員でも困っている人がおります。

人間は弱いものです。それでも希望を持とうとします。あの不幸な阪神淡路大震災、東日本大震災などでも立ち直ろうとしています。凄い力です。人間の素晴らしさでもあります。然し、今回は人類の存在を脅かしかねない大事件です。社会に疎い一書人がつまらぬ戯言を書いていますが、小さな自分の心の中で、大きな問題として受け止めています。

今では、この様な状態で「書」を書き続けていいものか不安すら感じております。そしてとどのつまり、自分の事しか考えていない気がします。この瞬間、自分は一体何をすべきか・・・。 この泰斗が発行された時、少しでも収束している事をただひたすら願い、祈るのみです。

3月31日

新型コロナウイルス感染拡大の影響について

2月26日に「政府の新型コロナウイルス対策本部が総理大臣官邸で開かれ、安倍総理大臣はこの1、2週間が感染拡大防止に極めて重要だとして、大規模なスポーツや文化イベントなどについて、今後2週間程度、中止か延期、または規模を縮小するよう要請する考えを示しました」と言うニュースから一連の動きが始まりました。

このニュースは国内を始め世界に発信されたものでもあります。そして「会員の皆様の健康と安全を最優先する」ことを鑑み、泰書會会長の立場として、試行錯誤をしてまいりました。

第二十七回泰書展はこの国内的問題が解決される事を祈り、出来うる限り開催の運びと致します。私共、泰書會事務局は、教室運営、書展開催運営で一年の収支決算をしております。もし万が一、書展・教室指導が出来ないとなれば泰書會そのものが窮地に追い込まれる事は事実でございます。どうかご理解をして頂きたく伏してお願い申し上げます。

この様な不測の事態に書道をという疑問が私の中では思い悩む状態であります。然し、書家は今すべき事は、世界、国家の早期の収束をの願い、偶然ではありますが、経典を作品制作進行中であった事から、皆様の無事を祈念しながらの謹書としております。よって「柳田泰山は柳田泰山らしく書活動すべき」とのお言葉も頂きました。確かにこの状況で悠長にとは思われますが、世間の風評に惑わされず、精一杯の努力をさせて頂きたくここに皆様に心境を述べさせて頂きました。

最後になりますが、会員一人ひとりの状況やその行動範囲は大きく異なります。その為、会として安全基準を指し示すことはできませんし、またそれを期待するべきではありません。会員の皆さんが公共の交通機関・施設などを利用される際には、ウイルス感染予防対策に皆さん個人として最大限の注意を払っていただけますよう、お願い申し上げます。

会長 柳田泰山

3月27日

第22回 日本学生書道文化展覧会(書展所感その2)

但し、自信と過信は紙一重。そこは気をつけて貰いたい。決して、自分の力だけで上手くなったり、受賞したりしない。周りの大勢の方から助けていただいているからである。色々なレベルの賞がある。私自身も銅賞からのスタートであった。賞は比較で成り立ち、その時の運もあるかもしれない。

そして、あくまでも通過点である。だから、今回も皆さんが最高賞授賞者である。そして、お互いに励まし合うのが大切である。本当の「書」の上手さは、人にやさしい事であろう。冒頭の過信になっては本物の最高賞ではない。

プロ野球で有名な野村監督が「努力に勝る天才はなし」といっていたが、それは「書」にも言える事である。

(編集追記)第22回日本学生書道文化展覧会は今月27日(金)から、すみだリバーサイドギャラリー(墨田区役所隣接)にて開催です。

3月24日

第22回 日本学生書道文化展覧会(書展所感その1)

年々楷書のレベルが上がってきた。という書き出しは毎年の常套句の様な言い方ではあるが、今回は多少違う。「書」の進化は一年や二年では中々分からない。五年、十年経つと、十年前の作品との違いが解ってくる。勿論、その年、その年で学生諸君がベストを尽くしているのも承知している。現に過去の学生には、現在より上手な方がいた。その上手さは今でも何人か覚えている。

しかし、振りかえると、今の出品者の実力が更に底上げをしたのではなかろうか。確かに過去の秀逸なものは、その時点で抜きん出ていたのかもしれないが今の方がレベルの高い群雄割拠である。その中の選出だから、受賞された方は自信を持ってよい。

(編集追記)第22回日本学生書道文化展覧会は今月27日(金)から、すみだリバーサイドギャラリー(墨田区役所隣接)にて開催です。

3月1日

平成五年から百寺納経の制作を始めている。第一箇寺目は高幡不動である。当時は泰書會創立前後であった。

現在七十五箇寺まで至った。あと四分の一。六、七年かかる。山登りで言えば、胸突き八丁である。然し、自分を信じて前に進むしかない。書人として、如何なる困難があっても書き貫かなければならない。

時折思うのだが、一つの経文を書き終えると、次の経文を書く力が授かっているのではないかということ。一つ一つの経文に自分が力を授けて貰っている。誠に有りがたい。しかし、経文は難解である。その深い意味を汲み取る事も出来ず、ただひたすら書き続ける事に不安はある。でもそれは仕方がない。兎に角、学びながら書き貫く信念を確り持つ事であろう。お寺を信じ、応援者を信じ、会を信じ、そして自分を信ずる事であろう。

「写経」は信心をもって一寺礼拝する如く書くべきである。自分や周りの幸せを祈念して写経をする。それが最も大切である。但し、書人としては経文の一字一字を確りした楷書の美学をもって書くことである。今はそれで精一杯である。この百寺納経が終わったら、改めて真摯なる思いで本当の写経をしなければいけないであろう。

2月1日

先月、墨の話をさせて頂いた関係で、今月号では紙の話、来月は硯、そして筆の話を述べてまいります。

私たち「書」に携わる者にとってこの文房四寳はなくてはならない大切な道具であります。ただ最近は、この価値基準が乱れ何でもござれの時代となってしまいました。心中穏やかではありません。

紙の起源は古代エジプトの「パピルス」が有名です。中国では前漢時代に麻の紙が発見されたと言われております。そして、日本では聖徳太子の時代、楮こうぞが和紙の原料となり、雁が んぴ皮 、麻、三み つまた椏、檀まゆみ、苦く じん参 など使われ、それが現代まで延々と受け継がれています。世はパソコン時代ではありますが、紙の需要はまだまだ続くでしょう。その紙を私たちは浪費しています。もっと紙を大切に扱わなければいけません。そうかといって洋紙で書けばいいのでしょうか? どうも洋紙と墨の相性がよくありません。又、紙は表具にまで影響します。特に表具の糊にも関係してきます。いくらいい墨、紙で書いても表具の裏打ち紙、糊で保存状態が違ってきます。

私自身、先代の紙に対する扱いを目の当たりにしております。まず、新しい中国の紙が手に入ると、一枚一枚、反物の様に丸めて(およそ二十五枚くらい)一本にし、書かれる机の後ろに、反物屋の如く、数十本仕分けをしながら置いてあります。きっと、自分の手で紙に触れ、この紙では、こんな物を書いたらという思いがあるのでしょう。見ながら、触れながら、紙を愛め でています。本当に先人は紙を大切に扱っています。

「書」を学ぶ者の中に、書いている最中に、駄目だからと言って途中で破棄してしまう方が大勢居られるでしょう。それは確かに仕方がないでしょうが、出来れば最後まで書き貫いて頂きたい。それが紙に対する敬意でもあります。また、書き損じは、余白が多ければ切り取り小品制作に使います。また、失敗作は捨てず、私たちが言う、押し紙として残しておきます。などなど、これからの時代、紙の資源が変わっていきますので、心して紙に向かわなければいけません。

紙は神さまであります。

1月30日

正信念仏偈は、親鸞の著書「教行信証」の「行巻」の末尾所収の偈文。一般には略して正信偈の名で親しまれています。真宗の要義大綱を七言句の偈文にまとめたものです。

「念仏の教えを正しく信ずるための道理を述べた歌」という意味であります。

私達、「書」の世界では、あまりこの様な経文(偈文)を書く人がいません。これからも、この様な素晴らしい内容の経文を多くの方に知って頂きたいと念じています。

柳田泰山 記(泰斗令和2年1月号より)

1月20日

昔から色々な分野に職人と呼ばれている方がいます。そこで「書」の文やの職人とはありえるかを考えました。筆と墨を扱う職業には「お習字の先生」「百貨店等で筆耕業務をされている方・看板書き」「今流行の御朱印帳に書く方」「コンピューターを使っての筆文字を表現する人(これは現実の筆と墨を使っていないが・・・)」そして「書家」、など枚挙に遑がない位、多くの方が筆・墨・紙を駆使して生業としています。意外と多いものと感じました。考えてみたら凄い事でもあります。日本人である以上、漢字・平がな国として当然のことではありますが、それに携わっている方がたくさんいる事は事実です。

さて、「職人」と「書家」の違いとは一体なんでしょうか。以下はあくまでも私の持論です。

まず、「職人」は与えられたものをコツコツ製品化する人。そこに感情や精神論を入れない。職人の方から文句を言われるかもしれませんが、一つ一つの製品に魂、感情を入れていたら躰や心が持ちません。だからこそ「職人」は大変なのです。自己を捨てる事になります。これは考えさせられてしまいます。人間には感情があるのですから・・・。そこでロボット、AIの登場となります。そこには魂、感情がないわけですから。

では、筆・墨等で仕事をされている方々は職人なのかそうなのか?なかなか判断が難しく思えます。

問題は「書家」と称する人たちです。書家はそこに歴史的背景、漢学的要素、芸術的要素、思想的要素、宗教的要素などを含んでいなければならないと思います。これは現代では古い考えであるかもしれませんが、絶対必要なことでしょう。私自身は書道芸術を唱えながらの書道人生を歩んでいます。然し、職人的な要素が多少は入ってしまっているのではとも思っています。

「職人」と「書家」の境はないのかもしれません。本人の心掛け次第かもしれません。ただ、どちらでも少なくとも与えられた仕事をしっかりと完成させることが大切です。