News

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その125

今回は~【第31回泰書展】初日レポート!!暑さを超えて、海外からも大勢来場!~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その124

今回は~【第三十一回泰書展】酷暑の厳しい今年も開催!!みなさんも是非遊びにきてください!~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その123

今回は~【難航してます。】六千字の作品制作の様子をお届けします。~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その122

今回は~【千字文、再び】2週間をかけて千字文を書き上げる。~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その121

今回は~【納得するまで書く】中国の個展で使う大字を書きます。~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

Youtubeチャンネル「書人柳田泰山」その120

今回は~【癒され動画】3歳の子が書道デビュー!?泰山先生と70歳差の夢の初コラボ!!~です。

よろしければ御視聴・チャンネル登録よろしくお願い致します。

是非に及ばず

是非に及ばず

いい言葉だと思った。これを「書」の上での例えとして、私の思いを述べてみる。ただ見当違いな場合もあるが、そこは許して貰いたい。

最近の出来事に、経文の失敗が続いてしまった時期があった。珍しいことである。普段なら、せいぜい一枚か二枚、四、五百字ほど書いたところで、文字の書き違いが生じる程度である。それも、筆が馴れて軽率な心で間違える。ところが今回は、四枚続けざまの失敗であった。さすがに自分の愚かさが、身に滲みて感じられた。

これを修行というならば、この歳では無意味にさえ思える。若いうちの修行はいくら積んでも将来があるが、晩年ともなれば、かえって厄介なものとなる。一瞬にして、これまで積み重ねてきたものが、すべて気泡のように消えてしまう感覚に陥る。それでも、歩みを止めるわけにはいかず、なお経文を書き続けなければならない。

折しも、新聞のコラムに織田信長の「是非に及ばず」の言葉が紹介されていた。ふと、我に返った気がした。「善悪を論じる余地もなく、避けられない状況をそのまま受け入れること」との解説である。

とはいえ、現実には、改めて筆を取ることが怖くなった。また失敗するのではないか、その不安が先に立つのである。今の状況下では、よほど覚悟が必要であろう。これだけ長年、経文を語るように書き続けてきたにもかかわらず、このような状態に陥るとは、精神力、集中力、忍耐といったものすら無用に感じられてしまう。それでもなお、「是非に及ばず」と受け止めるより他に、道はないのであろうか。

(機関誌 泰斗令和八年二月号 巻頭言より)

.jpg)

活動

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2018年3月

- 2016年9月

- 2016年7月

2020年1月

1月30日

正信念仏偈は、親鸞の著書「教行信証」の「行巻」の末尾所収の偈文。一般には略して正信偈の名で親しまれています。真宗の要義大綱を七言句の偈文にまとめたものです。

「念仏の教えを正しく信ずるための道理を述べた歌」という意味であります。

私達、「書」の世界では、あまりこの様な経文(偈文)を書く人がいません。これからも、この様な素晴らしい内容の経文を多くの方に知って頂きたいと念じています。

柳田泰山 記(泰斗令和2年1月号より)

1月20日

昔から色々な分野に職人と呼ばれている方がいます。そこで「書」の文やの職人とはありえるかを考えました。筆と墨を扱う職業には「お習字の先生」「百貨店等で筆耕業務をされている方・看板書き」「今流行の御朱印帳に書く方」「コンピューターを使っての筆文字を表現する人(これは現実の筆と墨を使っていないが・・・)」そして「書家」、など枚挙に遑がない位、多くの方が筆・墨・紙を駆使して生業としています。意外と多いものと感じました。考えてみたら凄い事でもあります。日本人である以上、漢字・平がな国として当然のことではありますが、それに携わっている方がたくさんいる事は事実です。

さて、「職人」と「書家」の違いとは一体なんでしょうか。以下はあくまでも私の持論です。

まず、「職人」は与えられたものをコツコツ製品化する人。そこに感情や精神論を入れない。職人の方から文句を言われるかもしれませんが、一つ一つの製品に魂、感情を入れていたら躰や心が持ちません。だからこそ「職人」は大変なのです。自己を捨てる事になります。これは考えさせられてしまいます。人間には感情があるのですから・・・。そこでロボット、AIの登場となります。そこには魂、感情がないわけですから。

では、筆・墨等で仕事をされている方々は職人なのかそうなのか?なかなか判断が難しく思えます。

問題は「書家」と称する人たちです。書家はそこに歴史的背景、漢学的要素、芸術的要素、思想的要素、宗教的要素などを含んでいなければならないと思います。これは現代では古い考えであるかもしれませんが、絶対必要なことでしょう。私自身は書道芸術を唱えながらの書道人生を歩んでいます。然し、職人的な要素が多少は入ってしまっているのではとも思っています。

「職人」と「書家」の境はないのかもしれません。本人の心掛け次第かもしれません。ただ、どちらでも少なくとも与えられた仕事をしっかりと完成させることが大切です。

1月15日

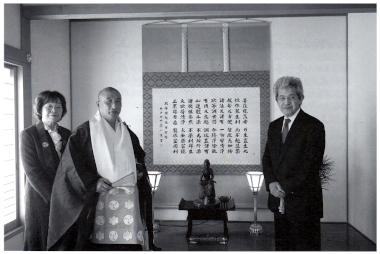

奉納作品は人様のご縁、お寺とのご縁で成り立ちます。ですからまず人ありきになります。今回は、泰書會関係の縁で、御奉納が決まりました。日頃のお付き合い、私達の姿勢を理解されての事と思います。誠に有難いことです。

今回の理趣経は、筆の選択に苦労がありました。筆によってこのように違うのかも勉強になりました。

三千字の「書」をほぼ一万字以上書いて纏まりましたが、筆一本でよく持ったと感じました。筆に感謝です。

柳田泰山 記(泰斗令和2年1月号より)

また、この度「般若理趣経百字偈」と「院号額」も同時に納められました。

(写真参照)